María Zambrano en la “Ínsula” de José Luis Cano (II)

Instituto de Estudios Campogibraltareños

En el centro de la revista 'Ínsula' estuvieron las letras españolas, europeas y americanas, así como los autores del exilio

María Zambrano en la “Ínsula” de José Luis Cano (I)

La herencia de Ortega y Gasset en la España interior

Para cumplir con el primero de los objetivos era preciso recuperar lo destruido. José Luis Cano se apoyó en el “orteguismo” interior, es decir, en quienes habían quedado en España: Julián Marías, José Luis Aranguren y Paulino Garagorri, entre otros. Y, con ellos, quienes venían a continuación: José Luis Abellán, Javier Muguerza, etc. Sin duda, José Luis Abellán, recientemente fallecido, ha sido fundamental en esa reconstrucción y él mismo reconoció que Ínsula había sido su refugio intelectual. Con este soporte inició Cano una labor continuada de estudio de toda la “edad de plata de la cultura española”, es decir, del periodo que va desde Benito Pérez Galdós, pasando por la Institución Libre de Enseñanza, con especial referencia a Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío, y por el 98, con Unamuno como centro, a Ortega y la generación del 27, convirtiendo a la revista en un referente indispensable para el estudio de este largo periodo de creación literaria y desarrollo del pensamiento. Esta convicción inicial se reafirmó al ser suspendida la edición de la revista con motivo del número que dedicó a Ortega en noviembre de 1955, precedido por un artículo del propio Julián Marías en el número de septiembre titulado “Realidad y ser en la filosofía española”. El tema central era el siguiente: que, “al interpretar la filosofía como algo que el hombre hace, Ortega tiene que preguntarse en qué consiste ese hacer humano que es preguntar” y en esa pregunta surge la relación del hombre con las cosas pues “vivir es, en efecto, hallarse entre las cosas y frente a ellas” como Ortega había afirmado en El Sol (18/1/1931).

Y del exilio

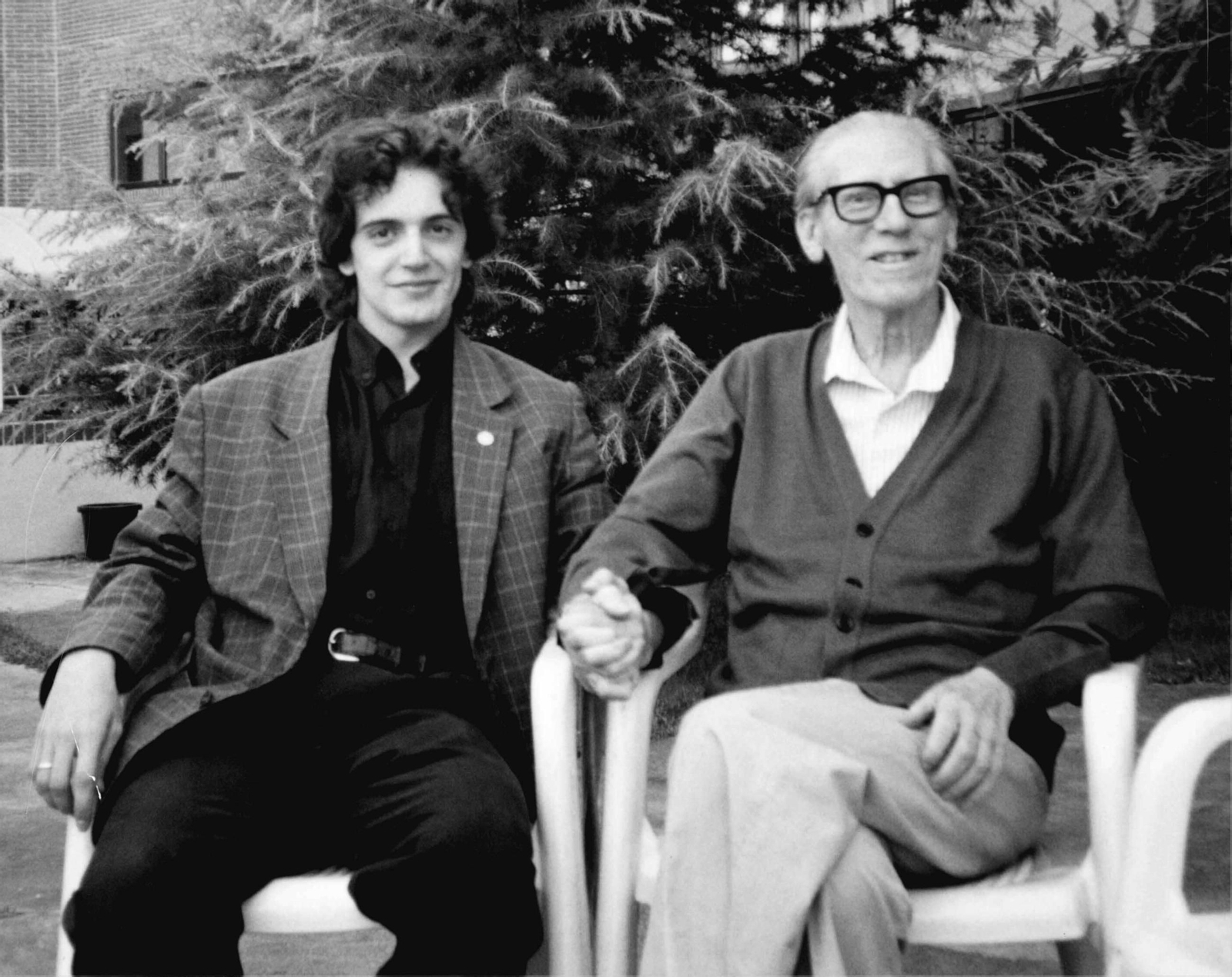

Era, además, necesario oponerse a los totalitarismos y ello requería mirar al exilio. Ese empeño fue realizado con intensidad. Pronto aparecieron noticias sobre libros de José Gaos; de Ferrater Mora; de Joaquín Xirau y García Bacca, entre otros. Fue, no obstante, María Zambrano quien ha tenido una presencia más consistente en la revista. No es casual que tuviera esa presencia continuada como respuesta a un proceso de convergencia de dos trayectorias, la suya propia y la de José Luis Cano, siete años más joven, que se iniciaron en lugares diferentes, próximos ciertamente, Vélez-Málaga y Algeciras, y terminaron por encontrarse. Ahí se unieron, como decíamos al comienzo, el autor de Heterodoxos y prerrománticos con quien se reconocía provenir de una familia cercana a esos heterodoxos: su abuelo paterno y su propio padre originarios de la Andalucía occidental, la Huelva heredera de los viejos alumbrados del siglo XVI y de la presencia protestante desde que el Estado español vendiera a los ingleses las minas de Riotinto en 1873.

Efectivamente, quizá España sea el único país en que haya sido necesario escribir una historia de los heterodoxos como lo hizo el aún joven Marcelino Menéndez Pelayo que finalizó su obra en junio de 1882. No era una historia de ideas religiosas sino de personas que el Estado, en su construcción, había ido dejando en los márgenes, quedando éstas abandonadas, obligadas a uno y otro exilio desde las bien conocidas expulsiones en el siglo XV al XVI de judíos y moriscos, hasta los más recientes, a partir de la subida al trono de Fernando VII, los que se fueron sucediendo a lo largo del XIX, hasta el bien doloroso de 1939.

Cuando María Zambrano redactó su autobiografía, justo por los años en que fue incluida en la Ínsula de Cano, bajo el título Delirio y destino, a comienzos de los años cincuenta, no olvidó esta herencia a la que ella misma debía sentirse pertenecer, pues explícitamente lo dijo ante las críticas que recibió por la orientación de su obra: “No me amilané, porque me sabía y me sé aún bastante heterodoxa”, le decía a Pablo de Andrés Cobos, otro hombre de esa ínsula, expelido del sistema como él se autocalificaba. Por eso, no dudó en plantear la necesidad de conseguir que todos los heterodoxos “salieran de su aislamiento”.

“Si se pudiera –afirmaba y es fácil adivinar el gesto de su rostro al escribir estas palabras– rescatar a estos heterodoxos. ¿Tendrá que ver el anarquismo con el quietismo, con el iluminismo, aquellas herejías que, con tan recóndita pasión de comprender, con tan honda simpatía, a pesar de todo, había escrutado el historiador católico?”. Este estudio, efectivamente, a pesar de todo, nos ha permitido conocerlos y así, al “llegar a entenderlos sería desentrañar la vida española”. Y esto, consideraba nuestra filosofa, era fundamental para construir un país, una sociedad, un estado. Pues en ese propósito coincidía plenamente con el creador de la Ínsula, guardada por la mar abierta y a conseguirlo dedicaron su vida y su obra. Además, María Zambrano añadía un sentimiento bien cercano, el de su padre: “¡Gran parte de mi meditación sobre lo español especialmente tiene como centro y no solo como origen, el entender a mi padre, el querer reconstruirlo desde adentro, el querer encontrar un lugar del pensamiento, del alma, de religión, donde su pensamiento hubiese podido encontrar forma objetiva, perdurable! Sé que no le ocurrió eso -eso que a él le ocurrió- solo a él; sé que es algo de la tradición española desde que España se constituye en Estado. El que el pensamiento de esa clase o especie de personas no haya llegado a encontrar forma adecuada en el pensamiento occidental, es parejo a que, en España, como vida, como sociedad, como estado no la haya encontrado tampoco”.

¿Por qué se habían producido estas exclusiones? ¿Por qué se había producido la suya propia y la de otros? Seguramente por la existencia de un saber que cierra y permite a una parte de la nación apropiarse de la verdad de toda la nación. Así lo manifestará en su libro Los bienaventurados: “Tiene la patria verdadera –afirmaba años después, hacia los setenta, María Zambrano– por virtud crear el exilio. Es su signo inequívoco. Y así, en cuanto aurorea en la historia, en cuanto se da a ver mínimamente, en verdad basta con que se anuncie, crea el exilio de aquellos que por haberla visto y servido aun mínimamente han de irse de ella (…) No hay opción para ellos: o no se despiertan o se despiertan ya en el exilio. Y así revela igualmente esa patria verdadera siempre incipiente, siempre al nacer, lo apócrifo de la Historia”.

Por ello era necesario crear una razón mediadora como la llama en su artículo “Violetas y volcanes”, una razón poética que no cierre, que no endiose la razón, sino que la abra a los saberes que han de alimentarla desde sus bordes y rompa el corsé de una aplicación rígida de los grandes principios de la lógica, incluido el principio de no contradicción que Cervantes ya pusiera de manifiesto con la utilización piadosa de la ironía. Pues recuérdense aquí las palabras de Mainer sobre la obra de José Luis Cano y se comprenderá que la Ínsula fundada por este era de la medida de María Zambrano.

Hasta doce artículos suyos merecieron la atención de Ínsula. El primero llegó con la recomendación de Luis Cernuda y se publicó en fecha bastante temprana: 1952, ocupando la primera página con una foto de la autora tal como había pedido Cernuda a José Luis Cano.

En carta manuscrita con letra bien menuda bajo el encabezado de “Adonais. Colección de poesía” fechada en Madrid el 21 de febrero de 1952, José Luis Cano le decía a Zambrano: “Mi distinguida amiga: Luis Cernuda me envió un magnífico original: ‘Dos fragmentos sobre el amor’ que le pedimos para la revista Ínsula. Tengo el placer de comunicarle que publicaremos dicho original en el próximo número de la revista, que aparecerá el 15 de marzo ilustrado con la foto de usted, que también nos envió Cernuda”.

Por su parte María Zambrano, años después, el 10 de mayo de 1977 escribe a José Luis Cano solicitándole un ejemplar de este número por habérsele “literalmente pulverizado” el que ella poseía. “Es mi primera colaboración en Ínsula. Luis Cernuda en su breve temporada que pasó en La Habana donde yo estaba con mi hermana –salvo las horas del sueño estaba en nuestra casa– me preguntó acerca de lo que escribía. Le di esos fragmentos, parte de un libro que él me instó mucho que hiciera y que ahora quiero recoger tal como está –inédito– salvo esos que Cernuda me pidió permiso para enviárselos a Ínsula para que los publicasen con mi foto con la condición de que fuera en primera plana (no oso transcribir la apreciación que de ellos hizo)”.

Sería José Luis Cano, más tarde, ya en 1985, quien dijera en Ínsula, recordando aquella publicación de María Zambrano: “cuando nadie o casi nadie se acordaba de María Zambrano en España”, Cernuda le había enviado al propio José Luis Cano esta recomendación: “María Zambrano ha escrito cosas magníficas, y es necesario que ahí se conozcan algunas, y vosotros sois los únicos que podéis publicarlas.” Y concluía: “Porque la voz y el acento de María Zambrano son difícilmente separables de la filosofía y la poesía. Ya dijo una vez Aranguren que él y María Zambrano eran dos discípulos heterodoxos de Ortega”.

Después de este artículo de Cano aún publicaría Zambrano en la Universidad de Sevilla (1988) un artículo recordando a su amigo, el poeta fallecido en 1963, titulado “A una verdad. Luis Cernuda”: “Un ser único, impar en este mundo por el que pasaste porque no tenías otro remedio, sabiéndolo, sintiéndolo y creyéndote débil, como en el tramonto de la luna en el poema de Leopardi, lo más indeleble de la Ginestra.

Artículo publicado en el número 62 de 'Almoraima. Revista de estudios campogibraltareños'. Abril de 2025

También te puede interesar

Lo último