Donde no hay sangre no hay morcilla (I)

Historias de Algeciras

España era un territorio difícil de controlar en los pasos finales del siglo XIX

Casto, un veterano y apreciado carabinero, fue enviado a Vizcaya para vigilar aquella conflictiva zona

A mediados de la década de los años ochenta del anterior siglo XIX, Algeciras era simplemente una población en decadencia y olvidada en un rincón de la provincia de Cádiz. Atrás quedaron los años dorados del contrabando, el correr del dinero que propició el ser reconocida como tierra de provisión. Pocos algecireños se podrían imaginar que muy lejos de su término se estaban preparando una serie de proyectos con capital extranjero, que en poco más de diez años harán posible que su localidad pase de ser un pueblo olvidado más de España a convertirse en una ciudad que miraría con esperanzas al nuevo siglo que se vislumbraba en el cada vez, más que cercano horizonte.

Además de ese gran capital, la década también trajo a nuevos vecinos que se instalarían definitivamente en nuestra población. Valga como muestra el siguiente ejemplo... En el cercano pueblecito de pescadores malagueño llamado Marbella, un matrimonio compuesto por el carabinero Juan José Tapia y su esposa Rosario Piné, estaban preparando junto a sus hijos Antonio, Matilde, Concepción, José y Remedios, el cambio de residencia desde aquella soleada localidad hasta la comarca del Campo de Gibraltar, pues el cabeza de familia había recibido la orden de incorporarse a su nuevo destino en la también luminosa y blanca ciudad de Algeciras (TAPIA LEDESMA, M. Historias de Algeciras VI. Historia de dos carabineros. Cap. I, pág. 15. ImangenTa 2020). Pasado el tiempo, esta familia proveniente de la futura Costa del Sol conocería a otro miembro del cuerpo que desde lejanas tierras norteñas también sería destinado a nuestra ciudad.

Aquella segunda etapa de su vida no podía haber empezado peor. Casto era un carabinero veterano; a fuerza de constancia y buen servicio, había sido recompensado con los galones de suboficial en aquella difícil e incontrolable España. El imponer el orden público sobre una población que había sido educada para el desorden, siguiendo el mal ejemplo de sus gobernantes, era simplemente una quimera. La inestabilidad política producida tras la marcha de la oronda Isabel II, el fracaso monárquico de un rey italiano, la llegada de la Primera República (como diría cierto autor, años más tarde: Incongruenta como receta de botica, pues nadie se enteró de su llegada); la violencia del fenómeno cantonal, las carlistas guerras, unido a los levantamientos de Ultramar, y la siempre problemática presencia militar en el norte de África... Todo un totum revolutum, difícilmente asumible para quien, como él, era un hombre de orden y precisamente "orden" pretendía imponer, desde su humilde parcela, diariamente en una sociedad cuyos dirigentes eran los primeros que fomentaban, con sus erróneas decisiones, lo contrario que exigían a sus subordinados desde sus cómodas y parlamentarias poltronas. Parafraseando a mi admirado Galdós, don Benito, poniendo en boca de uno de los personajes de la novela La desheredada (1881): "Más le valdría haber aprendido un oficio, que no vivir colgado de las decisiones de los políticos".

Pero aquella había sido su vida, desde que siendo muy joven decidió ser carabinero. Sus destinos, una vez salido del Instituto de Carabineros del Reino, siempre habían sido en poblaciones del centro y norte de España. Una vez tuvo la posibilidad de presentarse voluntario para Ultramar, pero la poca diferencia de sueldo, unida a los peligros que aquella decisión conllevaba le hizo desistir de aquella aventura. Afortunadamente y tras el pase del cuerpo al Ministerio de la Guerra (en aplicación de la Ley Constitutiva del Ejército de 1878, que desarrollaba las funciones de las Fuerzas Armadas en la Magna Carta del 76), las condiciones económicas se modificaron sustancialmente. Por otro lado, su expediente iba reflejando con el paso del tiempo sus progresos dentro del cuerpo: carabinero de primera clase, de segunda, y su posterior ascenso a cabo del Real Cuerpo de Carabineros.

La llegada de Casto a la capital de Vizcaya estuvo motivada por una decisión del ramo de la Guerra, para vigilar aquella conflictiva zona con profunda implantación carlista. En lo personal, aquel destino daría un importante giro a su vida. Por aquellos años de finales del siglo XIX, el joven carabinero Casto Castroviejo sería involuntario testigo del progresivo desarrollo del gran proceso de industrialización que comenzó con la implantación de los Altos Hornos en 1850, siguiendo años después la creación de la Cámara de Industria y Navegación; o, la puesta en marcha de la Bolsa de Bilbao, entre otros avances económicos y sociales. Coincidiendo todo ello con la llamada Restauración, o vuelta al sistema monárquico de la mano de Alfonso XII, hijo de la segunda de las Isabeles, reseñada anteriormente. Aquel desarrollo también trajo consigo nuevas ideas contrarias al orden que se pretendía establecer para el conjunto del Estado, convergiendo al mismo tiempo, a saber, el llamado Nacionalismo Vasco –inspirado en el ideario de Sabino Arana–, junto al socialismo asociado con el republicanismo liderado por Facundo Perezagua, y la postura monárquica-conservadora de Víctor Chávarri, a la sazón representante de la burguesía minera e industrial. Y todo ello, sin olvidar el movimiento sindical que al igual que en la zona catalana también tendría su desarrollo con etapas de violenta reivindicación en aquella norteña provincia.

En aquel difícil escenario, reflejo de la compleja situación política nacional, se desarrollaba la diaria vida profesional y personal del modesto funcionario del orden público Castroviejo. Y entre servicio y servicio, Casto conoció a una joven natural y vecina de Bilbao, de nombre Dominga Olavarri Uriarte, quien de seguro cumpliría los requisitos de belleza de las mujeres de aquella zona, recogidos por la maestra pluma de Lope de Vega, cuando en sus versos reflejó: La reina ha tenido celos/ de esta mujer vizcaína/ que trajeron peregrina/ a nuestros campos los cielos. Años más tarde y cuando la paga aumentó con el ascenso, pasando de cabo a sargento, el nuevo suboficial Castroviejo decidió formalizar su relación con su vizcaína novia. Desde que fue destinado a Bilbao, su vida había cambiado para bien. Había ascendido, conocido a la que sería su esposa y había conformado un hogar, tras pasar por el altar junto a aquella –por su origen, según el Fénix de los ingenios–, bella mujer. Por aquellos años, era costumbre en aquella capital que los nuevos esposos, carentes de los posibles para ir a la capital francesa, como hacían las clases altas (regresando con la "buena nueva", de ahí que: los niños vienen de París), hicieran su soñado viaje de novios a Tudela (Navarra), aprovechando el ferrocarril inaugurado en 1863.

La pequeña y feliz familia compuesta por los esposos Casto y Dominga rápidamente se vio incrementada con un nuevo miembro. Tras los plazos que impone la naturaleza, nació Filomena; dos años más tarde, vino al mundo Domingo; y por último, un años después, lo haría Ramiro. El aún joven matrimonio compuesto por aquel sargento de carabineros y su abnegada esposa dedicada –como socialmente estaba establecido– a “sus labores”, habían creado un feliz hogar de cinco miembros.

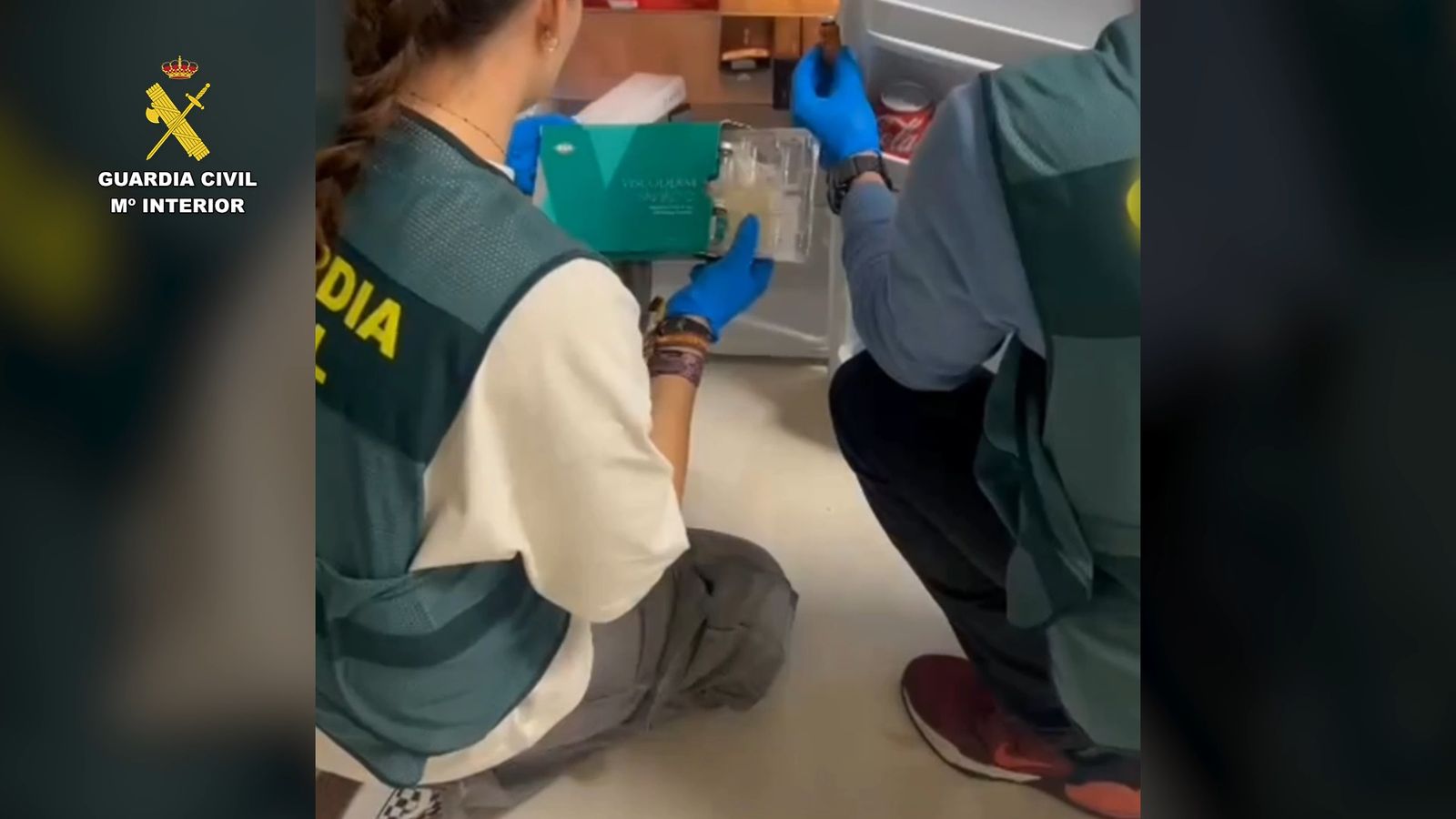

Mientras tanto, Casto seguía cumpliendo con su diario trabajo. Cierto era que el servicio en aquella fría e industrial ciudad norteña siempre giraba en torno al control del contrabando con la cercana frontera francesa. Teniendo gran importancia, también, la supervisión de la llegada de extranjeros y mercancías a través de la línea marítima entre Bilbao y los puertos del sur de Inglaterra; o, el constante movimiento de pasajeros del vapor que comunicaba la capital vizcaína con la aristocrática Santander; sin olvidar los distintos enlaces del ferrocarril, ya fueran con la capital del reino o con la vecina Francia. A todo ello, había que sumar la vigilancia en el trasiego de pasajeros que subían a las diligencias con destinos hacia: Castro Urdiales, Laredo, Santander, o hacia Munguia, Bermeo y Mundaca, entre otras rutas, sin olvidar las más importante que conducía hasta la capital donostiarra de San Sebastián. Es decir, para el sargento Castroviejo y el cuerpo de Carabineros precisamente trabajo no faltaba. Pero en líneas generales, la vida de Casto era tranquila. Cierto era que la paga era "corta" dadas las necesidades de la casa y tantas bocas que alimentar, pero Dominga sabía "mirar por el céntimo". Y así era, en su casa no existía lujo alguno, pero ni a su mujer ni a sus tres hijos –que conformaban su preocupación– jamás les faltó “ni un trapo que ponerse, ni un plato de comida que llevarse a la boca”. Como le dijo años atrás un veterano carabinero de bigote retorcido, siendo aún él un imberbe recién uniformado: "Aquí el hambre pasa por la puerta de tu casa, pero nunca entra".

Y si Casto no pedía más a la vida, la vida sí fue exigente con Casto. Pasaron los años y cuando el matrimonio creía que la caprichosa cigüeña había dejado para siempre de revolotear por encima del hogar de los Castroviejo-Olavarri, surgió la sorpresa. Un buen día Dominga, mientras Casto –quizá–, colgaba en la percha la teresiana o gorra de servicio, junto a la pistola y el sable; así como también se despojaba –tal vez–, de la pesada guerrera buscando la comodidad en su hogar, le anunció la "buena nueva". Otra vez estaba embarazada. Tras la alegría del momento, la lógica mentalidad de "buen padre de familia" que cuida de los suyos se impondría para que los números de la siempre inquisitorial economía familiar se sintiera lo menos mermada posible. Pero al final, con la socorrida y mágica frase de "donde comen dos comen tres", que en este país ha solucionado no pocos problemas de manutención familiar, finalizó aquel feliz momento.

Desgraciadamente, este último embarazo de Dominga no iba a ser como los demás. Tal vez la edad, las secuelas de los anteriores, o la falta de ciertas atenciones que hoy son habituales en la asistencia sanitaria de la mujer, pero que en aquella época eran simplemente impensable; lo cierto fue que aquella sufrida madre salió muy débil de aquel cuarto y último parto. Pasaron los meses, la recién nacida –pues era una niña que fue cristianizada con el nombre de Crédula (la que cree)–, era de natural exigente para con el pecho de su madre; y Dominga, además de afrontar el buen apetito de su bebé, debía al mismo tiempo cumplir con sus deberes maternos para con los tres, aún muy pequeños hijos, que la naturaleza le había dado. Como resignada madre, ya se guardaría aquella pobre mujer de alterar la tranquilidad de su esforzado esposo, tras regresar este de horas de duro servicio, con asuntos de carácter doméstico; y para los cuales ella, como toda hija de vecina, había sido suficientemente preparada por su madre, quien a su vez, había sido educada por su abuela; y así sucesivamente hasta la noche de los tiempos, o al menos históricamente daba esa impresión.

De seguro que Casto observaría el desgaste físico en su esposa e intentaría buscar ayuda, al menos en lo que a la lactancia de la menor se refiere. No era extraño que mujeres aptas –y al objeto de ayudar a sus familias propias–, pusieran en alquiler el fruto de sus pechos para amamantar recién nacidos ajenos. Las vecinas cántabras tenían fama para estos menesteres, siendo contratadas por las mejores casa aristocráticas de Bilbao, y hasta del mismo y alejado Madrid. Sea como fuere, el deterioro de Dominga fue cada vez mayor; ni la posible ayuda por pecho ajeno en la precisa crianza, ni la intervención de la ciencia médica, pudieron hacer nada por aquella pobre mujer y madre que se iba consumiendo. Cuando el más pequeño de aquellos cuatro hermanos alcanzó la corta edad de 24 meses, falleció su madre.

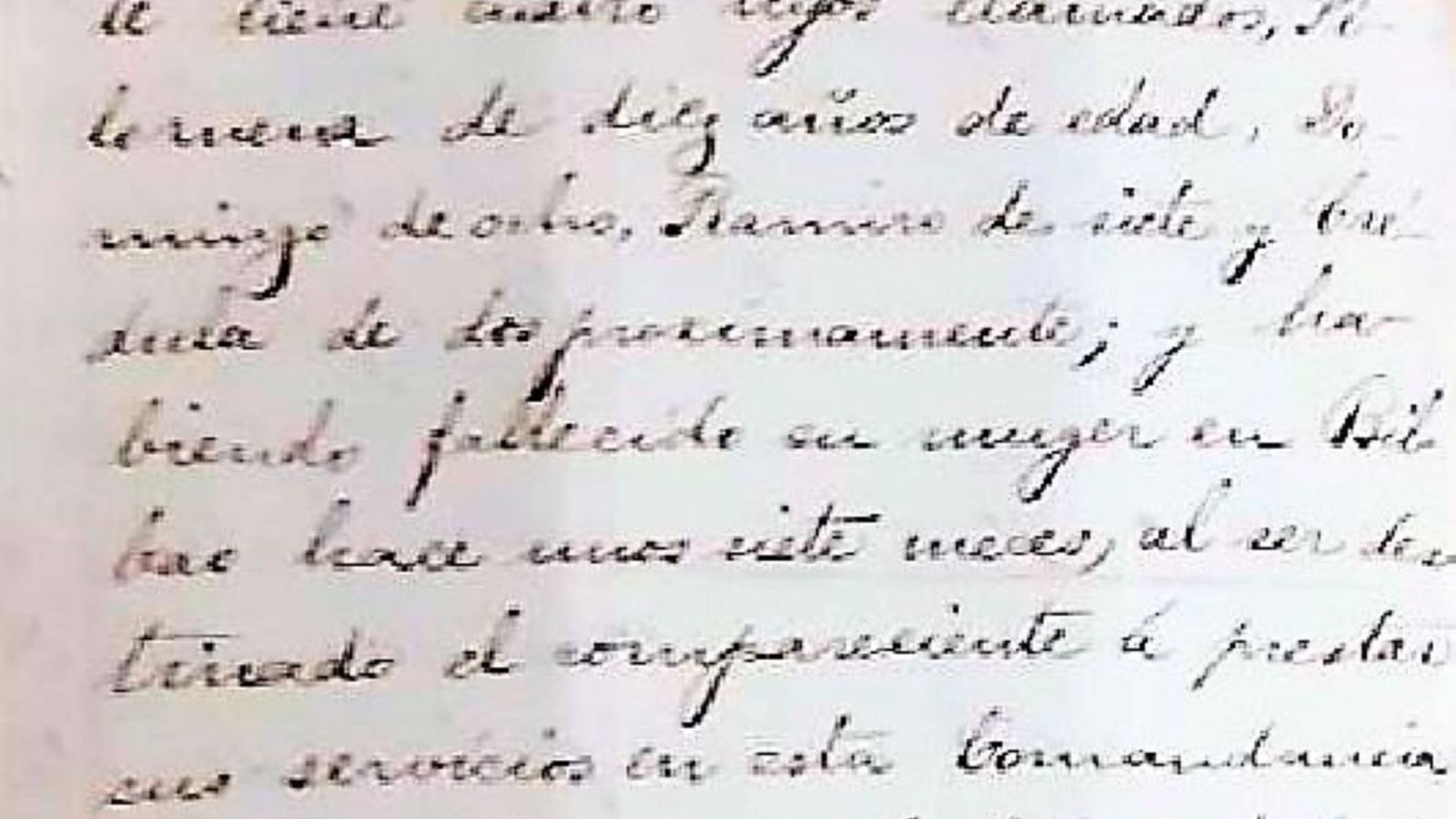

Casto se vio solo y con cuatro hijos en el mundo. Para entonces la mayor, de nombre Filomena, tenía diez años; ocho, había cumplido Domingo; el siguiente, Ramiro, ya contaba con siete; y por último, la jovencísima Crédula había alcanzado los dos añitos. Si bien Filomena, como era normal en aquella España, de algún modo se convirtió en una madre para sus hermanos, su corta edad la limitaba para ocuparse de todas las tareas del hogar. De algún modo y como era habitual, al ser la mayor –y por una ley familiar no escrita–, debería renunciar a asistir al colegio, o al juego con las niñas de su edad para cuidar de sus hermanos y de la casa. En definitiva, Filomena estaba condenada a renunciar a su infancia y a sacrificarse en ayudar a su padre sacando adelante a sus tres hermanos. Pero Casto no estaba en la idea de exigir tal sacrificio a su hija mayor. Y la vida le tenía reservada una nueva "jugada", un cambio de destino en el otro extremo de la península: Algeciras.

También te puede interesar