El Pueblo Nuevo de Castellar de la Frontera (I)

50 aniversario de Castellar de la Frontera

La planificación y construcción del pueblo nuevo de Castellar supuso un campo de experimentación en el diseño de la trama urbana

La localidad quedó inaugurada oficialmente el 26 de junio de 1972

Pocas veces se tiene la suerte de conocer el nacimiento de una nueva población y este es el caso del pueblo nuevo de Castellar de la Frontera, que fue la última población creada por el Instituto Nacional de Colonización (INC), aunque su inauguración en 1972 le correspondió al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda).

El 30 de septiembre de 1966 la Dirección General del INC ordenó la redacción del proyecto, como consecuencia del desarrollo del decreto de 28 de octubre de 1965, previsto en el de Desarrollo Económico-Social del Campo de Gibraltar, que declaraba de interés nacional la colonización de la zona regable del río Guadarranque, el 31 de marzo de 1966.

Los diseños urbanísticos del INC se convirtieron en un campo de experimentación, en los que hubo una gran libertad a la hora de diseñar las propuestas que se querían llevar a cabo. Sin duda fueron el mayor macroproyecto de urbanización del mundo rural llevado a cabo en nuestra historia y esto es lo que le ha posibilitado estar incluido por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el Catálogo del Patrimonio Inmueble de Andalucía, en el que el pueblo nuevo de Castellar de la Frontera figura con el código 01110130041.

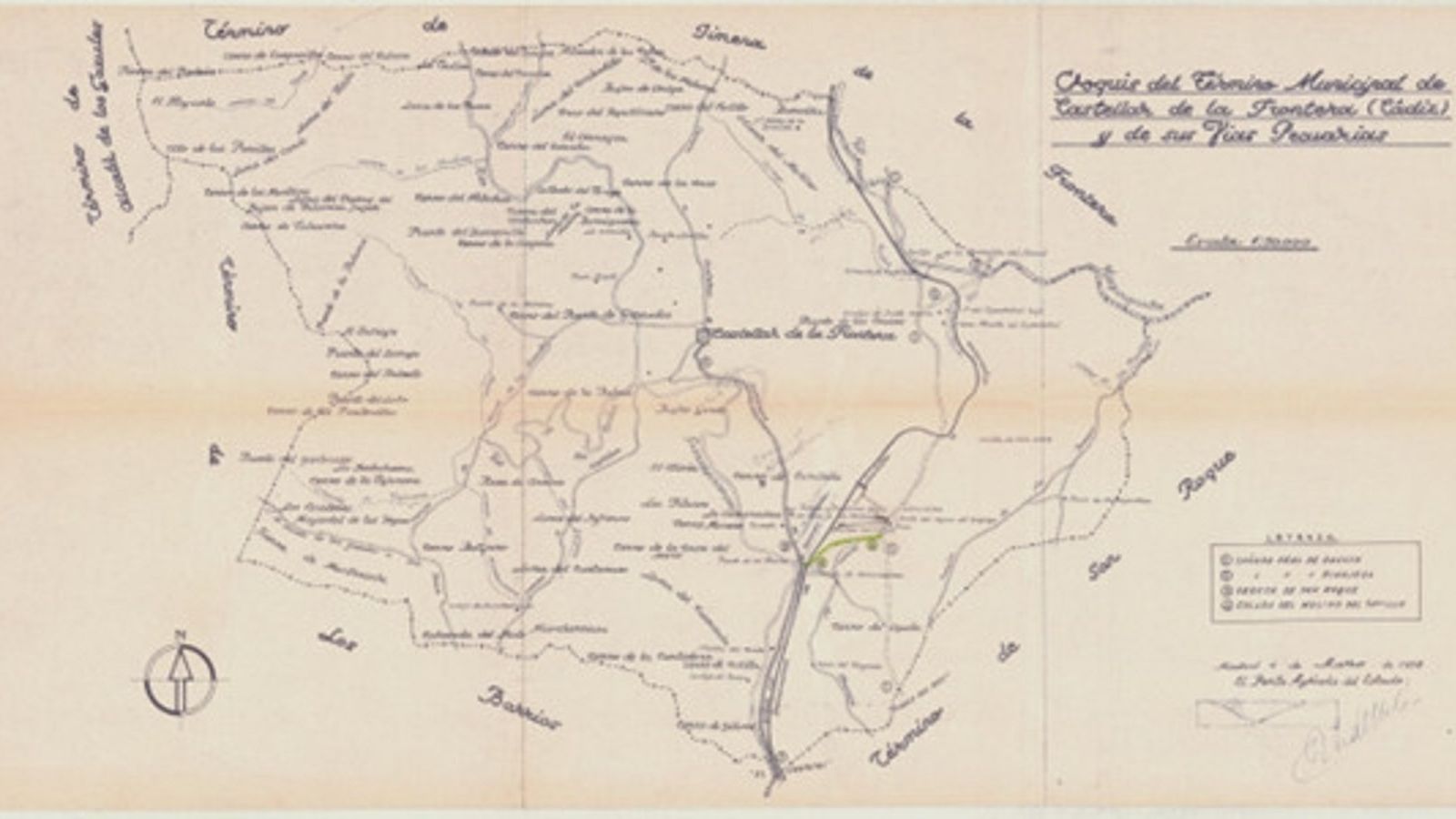

A la hora de plantear la ubicación del nuevo núcleo urbano, la Delegación del INC en Jerez estudió tres posibles emplazamientos (A, B y C), de los que se eligió el B, propuesto por el ingeniero agrónomo Adolfo Aguilera Gallo el 1 de septiembre de 1966, aprobado por la corporación el 20 de octubre de 1970 y por el Consejo de Ministros el 12 de mayo de 1972. Pero esta solución no fue del agrado de los representantes de la propiedad, para los que esta localización no era la más adecuada porque tenía serias desventajas, según ellos, para el movimiento del ganado, las vías pecuarias y el aprovechamiento de los pastos de la Dehesa Boyal. Argumentos que se rechazaron porque el emplazamiento estaba en un espacio bien comunicado, en el centro de gravedad del término y permitía un rápido desplazamiento de los vecinos a sus fincas y porque “entre otras ventajas reúne la visibilidad, altura, sanidad y también se quiere hacer constar que las autoridades locales facilitaron la información y expusieron sus aspiraciones y opiniones, que fueron concordantes con la propuesta del emplazamiento B”.

Esta propuesta tuvo el respaldo de todos los organismos implicados en el traslado de la capitalidad del municipio al nuevo emplazamiento.

Además, con su construcción se cumplía un deseo histórico de la población de “tener vivienda decorosa, confortable y suficiente”, porque hasta la fecha sólo el 20,59% de la población vivía en edificaciones agrupadas y el resto (el 79,41%) lo hacía en chozas diseminadas por el territorio que no cumplían las mínimas necesidades de una sociedad moderna. Con ello se quiso solucionar el problema de habitabilidad de la población y concentrarla en un nuevo núcleo que conservaría su nombre y al que se trasladarían los vecinos del castillo.

El territorio para la nueva población ocupaba una superficie aproximada de 45 hectáreas y estaba rodeada por terrenos de la finca matriz, “El Estado de Castellar”, conocido como La Almoraima. De las dos tipologías que se van a desarrollar en las nuevas poblaciones en la provincia gaditana, la mayoría de ellas van a seguir la estructura ortogonal y les seguirían las que se desarrollan a partir de sectores circulares y calles radiales, que es el caso del proyecto castellarense. Sus límites son al N y O el ferrocarril de Algeciras-Bobadilla, al E la carretera CA-534, enlazando con la colada del Molino de Sotillo y al S con el desagüe G-I-1-3, por tanto, en el polígono delimitado por el Molino del Sotillo y la venta de Guadalquejigo, en la proximidad de la barriada de La Almoraima.

El proyecto, firmado por los arquitectos José Tamés Alarcón (1905-2002) y Manuel Rosado Gonzalo (1912-1979), fue aprobado el 19 de julio de 1967 y adjudicado a la constructora Cobalsa el 25 de agosto de 1967. Se desarrolló en dos fases, la primera se redactó en mayo de 1967 y la segunda en julio de 1969. Las obras se iniciaron el 30 de octubre de 1967, la fecha prevista para su terminación fue el 3 de abril de 1970, pero su inauguración no se produjo hasta el 26 de junio de 1972, una vez que el Consejo de ministros autorizara el traslado de la capitalidad del municipio el 12 de marzo de 1972.( )

En su urbanización hubo una clara diferenciación en los diversos tipos de viviendas, según la funcionalidad de sus ocupantes (ingenieros, funcionarios del INC -luego Iryda-, médico, practicante, párroco, maestros, artesanos comerciantes, colonos o jornaleros). Por ello se preveían cinco tipos de casas: A, B, C, D y E. Los tipos A y D tendrían una planta y los otros dos. Los tipos A, B y C se pensaron para colonos, los D y E para obreros, y para los vecinos del antiguo Castellar se daba por bueno cualquiera de ellos.

Se establecía un máximo de edificabilidad de dos plantas y un diseño común de cocina-comedor, tres dormitorios, cuarto de aseo, despensa y un jardín en la parte delantera. Se construyeron separadas de las dependencias agrícolas y ganaderas, que se preveía serían explotadas en régimen de cooperativa.

Las casas se agruparon en manzanas adaptadas al modelo de las de la ciudad jardín, porque el objetivo era crear una población saludable. A la hora de diseñar las calles se optó por un diseño curvilíneo, para evitar la monotonía del viario, las largas perspectivas y facilitar el tránsito de los vehículos motorizados.

Para el ingeniero jefe, Ricardo Bellas Rivera, su diseño respondía a una “magnífica concepción urbanística y [a la] belleza estética de la composición de todos estos edificios”. Además se tuvieron en cuenta varias especies de árboles de gran porte, que se procuraron conservar, “para revalorizar el aspecto del conjunto”, como parte de un proyecto de “plantaciones ornamentales y jardinería”, en el que se previó crear una pantalla arbórea, para amortiguar el ruido en la proximidad de la zona férrea.

El proyecto respondía a la experiencia de José Tamés, quien a lo largo del periodo 1939-1975, estuvo al frente del Servicio de Arquitectura del INC como arquitecto jefe. Se creó una ciudad jardín en el interior de ese gran jardín que es La Almoraima.

A la hora de planificar los poblados no hubo una directriz que determinara el diseño general de un proyecto urbanístico, salvo que se evitaran calles largas perspectivas, por lo que se convirtieron en un laboratorio experimental que sirvió para introducir en España la modernidad del arte contemporáneo en diseño urbano, arquitectura o artes plásticas.

También te puede interesar