Anterior a la vida, posterior a la muerte

Rumor de fondo

El amor es una de las principales fuentes de inspiración de los clásicos, siempre renovada, origen de tradiciones, estéticas y afluentes imposibles de catalogar en la historia de la literatura: cada siglo lo ha cantado como manera de habitar el mundo

Los cuentos del poderoso caballero

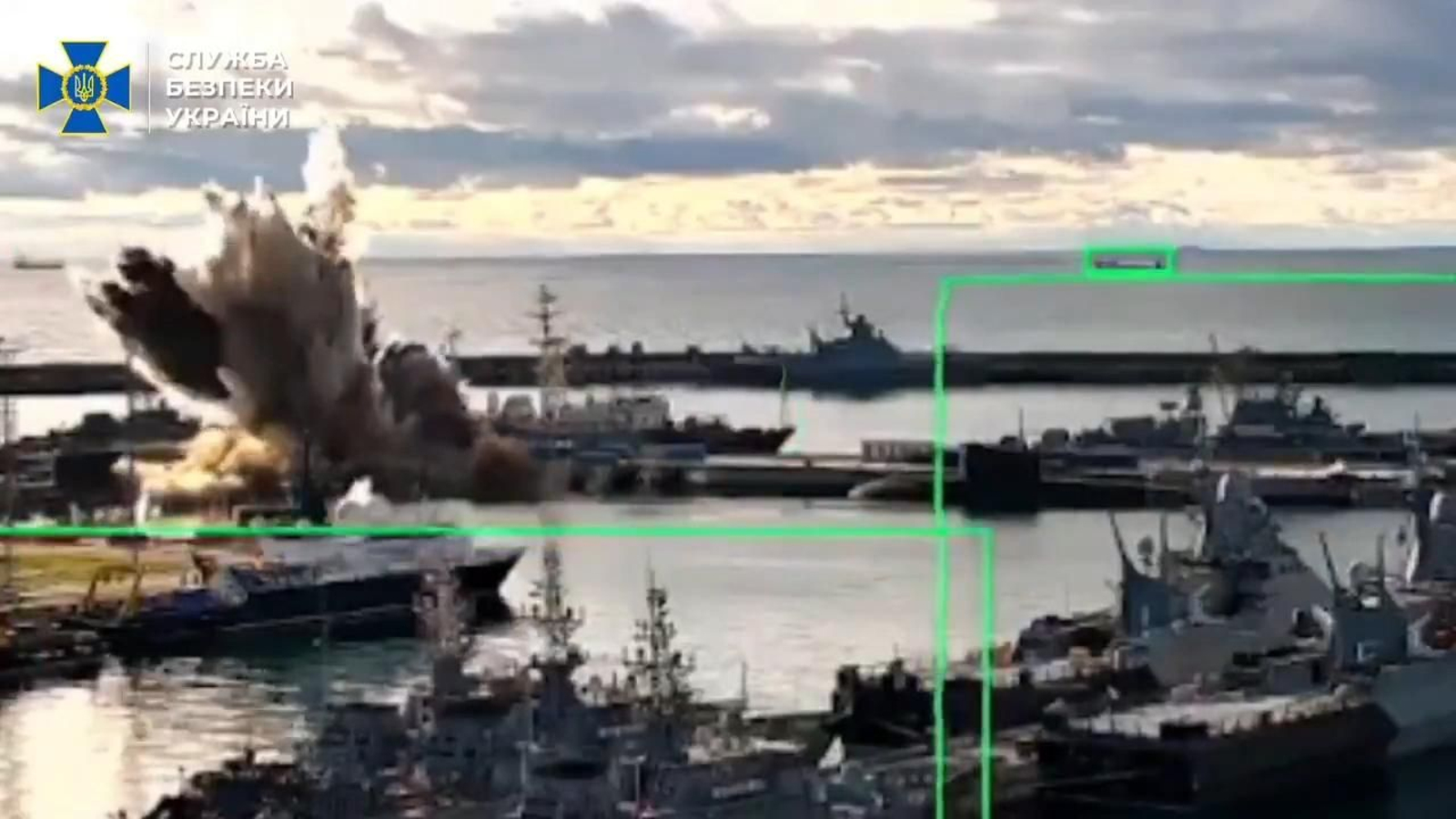

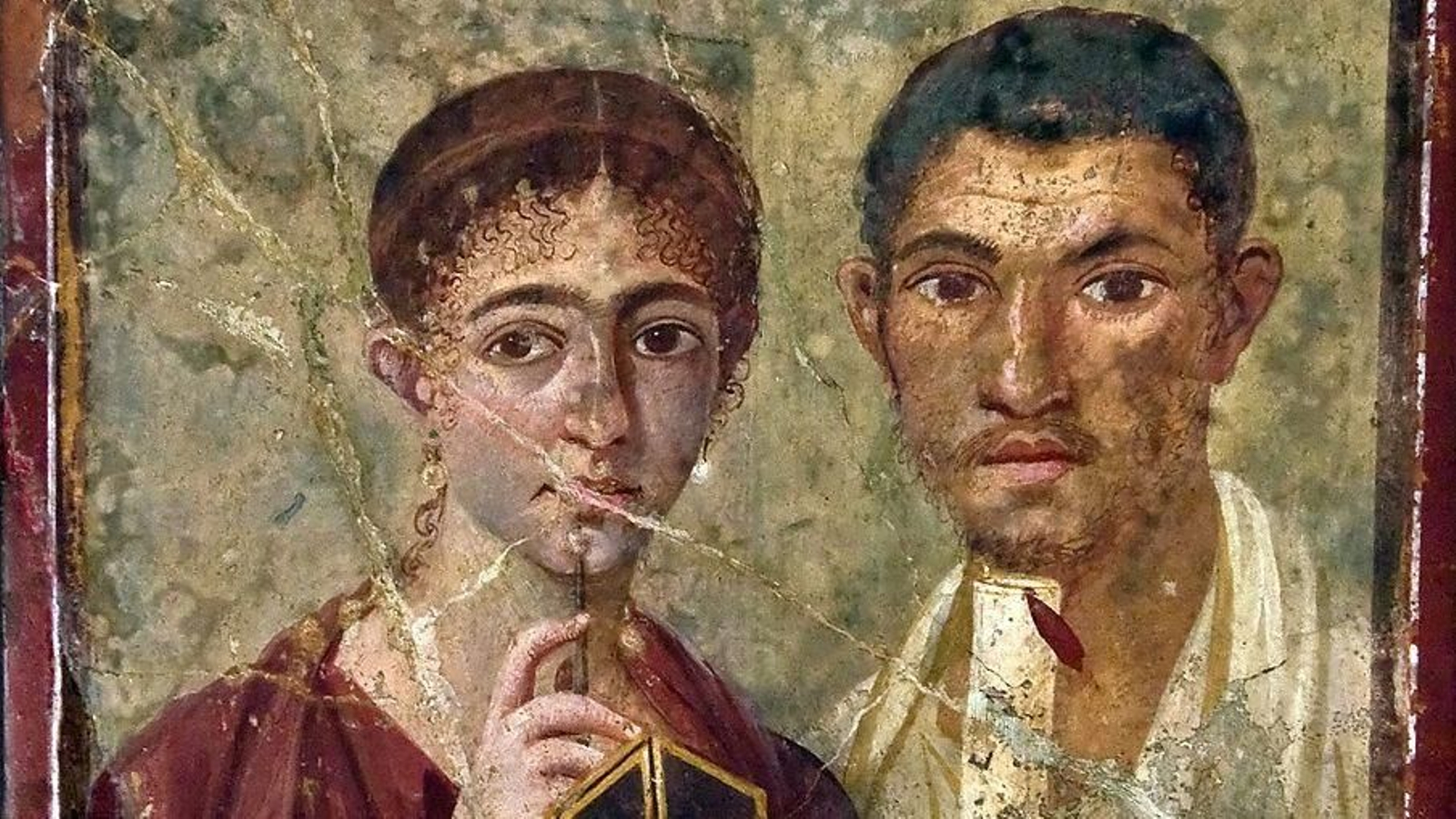

En el mito, el amor es una fuerza impetuosa, resuelta en la tensión entre la creación y la destrucción, sometida a los celos y las pasiones caprichosas. Pero la emoción encuentra en la poesía lírica su expresión más afinada: “Me parece igual a los dioses ese / hombre que ahora estará frente a ti sentado / y tu dulce voz a tu lado escucha / mientras le habla”, canta Safo, devota de Afrodita. Ovidio recoge en sus Metamorfosis la leyenda fatal de Píramo y Tisbe que inspirará a Shakespeare y a tantos otros, mientras en El arte de amar instruye a los enamorados: “Joven soldado que te alistas en esta nueva milicia, esfuérzate primero por encontrar el objeto digno de tu predilección; enseguida trata de interesar con tus ruegos a la que te cautiva y, en tercer lugar, gobiérnate de modo que tu amor viva largo tiempo”. Muchos siglos después, Don Quijote seguirá a pies juntillas tales indicaciones para hacerse con el favor de Dulcinea. Catulo, a menudo deslenguado e irreverente, pide así los besos a su amada: “Me preguntas, Lesbia, cuántos besos / tuyos me bastarían y sobrarían. / Cuantos infinitos granos de arena libia hay en Cirene […], / tantos besos tuyos bastarían / y sobrarían al loco de Catulo: / así los curiosos no podrán contarlos / ni una malévola lengua hechizarlos”. En la Roma de Oriente, Casia de Constantinopla confiere tal seducción al himno de María Magdalena para la liturgia del Miércoles Santo (según el rito bizantino): “Tus pies inmaculados besaré, / los enjuagaré otra vez / con estos mechones de mi cabeza, / cuyo sonido en el Paraíso Eva escuchó de tarde / al retumbar en sus oídos”.

En la Edad Media, el amor atraviesa toda la poesía como un continuo fértil, en todas las lenguas y tradiciones: “Es de rosa su mejilla y de narcisos sus ojos / y en su mirada aprenden los maestros de la magia; / las wâws de su aladar parecen / escorpiones de almizcle / curvados sobre flores de granado”, escribe Ibn Sahl de Sevilla. En las jarchas mozárabes, el sentimiento amoroso se hace urgente, llevado a la punta de la lengua como en un estribillo apresurado: “Decidme hermanas mías, ¿cómo / mis males contendré? / No he de vivir sin el amigo, / ¿dónde le buscaré?”, compone por su parte Yehudá Ha-Leví, de Tudela, acordándose del Cantar de los Cantares. Los trovadores, como Guillem de Cabestany, claman a la amada en la lengua de Oc: “Antes de que el dolor / se incendie sobre el corazón / descienda sobre vos / piedad y Amor, señora: / que el gozo os rinda a mí / y aleje lloros y suspiros”. Pero en la Península Ibérica la lengua del amor es el galaico-portugués, la que toma prestada Alfonso X para sus Cantigas: “Yo muero porque no veo aquí / a la dama que para mi mal vi”. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, anticipa en el amor la plenitud renacentista: “Así dueña pequeña, si todo amor consienta, / non ha plazer en el mundo que ella non sienta”. Pero es en la concesión que Petrarca hace a la lengua vulgar, en sus sonetos escritos a Laura, donde el Renacimiento prende definitivamente: “Ojos, llorad, y hacedle compañía / al corazón que muere a causa vuestra”. Dante, mientras tanto, encuentra en el Paraíso a su adorada Beatriz.

El modelo de Petrarca impone su dominio en el Siglo de Oro, con determinación hegemónica: “Su cuerpo dejarán, no su cuidado, / serán ceniza, mas tendrá sentido, / polvo serán, mas polvo enamorado”, apunta Quevedo desprovisto de su prebenda satírica. Y Lope: “Creer que un cielo en un infierno cabe, / dar la vida y el alma a un desengaño: / esto es amor, quien lo probó lo sabe”. Y Góngora: “¡Oh bella Galatea, más suave / que los claveles que tronchó la aurora; / blanca más que las plumas de aquel ave / que dulce muere y en las aguas mora”. Aunque quizá corresponde acudir a Sor Juana Inés de la Cruz para encontrar los más hermosos versos de amor en estos tiempos: “Buscan luego mis ojos tu presencia / que centro juzgan de su dulce encanto, / y cuando mi atención te reverencia / los visuales rayos, entretanto, / como hallan en tu nieve resistencia, / lo que salió vapor, se vuelve llanto”.

“Si la música es el alimento del amor, tocad”, solicita Orsino para abrir la Noche de Reyes de William Shakespeare. El Bardo recupera a Píramo y Tisbe en Romeo y Julieta: “Llámame amor y volveré a bautizarme: desde hoy nunca más seré Romeo”; y riega con las más poderosas declaraciones de amor las llamas corteses a veces, carnales otras, que pueblan sus Sonetos: “Harto quisiera abandonarlo todo / si no dejase solo al amor mío”. A partir de entonces, el amor se disuelve en la literatura como una corriente menos visible, desconfiada tal vez, absorta, pero puntualmente la poesía, en verso o en prosa, en el escenario o en las novelas, nos recuerda su abismal naturaleza. Así escribe Emily Dickinson: “Es el Amor -anterior a la Vida- / Posterior -a la Muerte- / Inicial de la Creación, y / El Exponente de la Tierra-”.

También te puede interesar

Lo último