Crisaor: el Adán de Tartessos

Mitos del fin de un mundo

Fue hijo de temidos dioses y contradictorios seres; hermano de universales referentes, padre de reyes y monstruosos vestiglos

Envuelto en un aura lejana y desconocida, es el paradigma de un personaje retraído y esbozado

La mirada de Medusa

Gerión: los orígenes míticos de Tartessos

Hay mitos que se mueven con el sigilo de las manos enguantadas; pasan sin hacer ruido, sin apenas dejar huella, sin reflejarse en titulares, publicarse en libros o inspirar sesudos estudios entre aventuradas hipótesis y aún más hipotéticas refutaciones. Crisaor es uno de ellos.

Fue hijo de temidos dioses y contradictorios seres; hermano de universales referentes, padre de reyes y monstruosos vestiglos. Iniciador de sagas y estirpes, su nombre apenas se asocia a previsibles epítetos e interesados sintagmas. Envuelto en un aura lejana y desconocida, es el paradigma de un personaje retraído y esbozado, en el que el cieno de veladas lecturas ha acabado difuminando su perfil con la indefinición de las acuarelas más diluidas.

Los orígenes de Crisaor forman parte de uno de los hitos más relevantes de la mitología. Tras la violación de Medusa por Poseidón, su embarazo y el hiperbólico enfado de Atenea, la decapitación que realizó Perseo a la mujer encinta ha conformado uno de los pasajes más inspiradores de las leyendas clásicas, que consideraron que del cuello chorreante de la hija de Forcis surgió su desmesurada descendencia, compuesta por el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. El alumbramiento no fue un parto habitual, ya que los dos vástagos surgieron del extremo superior del cuerpo materno: la cabeza, lugar donde se ubica el pensamiento y las altas esferas intelectuales. Desde ahí, en sanguinolentas cascadas descendentes, los hijos nacidos de la más inquietante de las quimeras se posaron en el suelo de la oscura gruta donde habitaba la Gorgona por excelencia.

No es esta la única relación de Atenea con el mítico ser que habitaba las cavernas del occidental fin del mundo. Las dos tienen que ver con un trance similar, ya que la diosa griega nació directamente de la testa de su padre, Zeus, tras fecundar este y devorar a la titánide Metis y solicitar a su hijo Hefesto que aliviara sus terribles dolores de cabeza con un hacha, de cuya brecha surgió la intelectual y guerrera patrona de Atenas. Tanto ella como Pegaso y Crisaor tuvieron un nacimiento anómalo, pues surgieron de una parte del cuerpo alejada de zonas más pudendas y tabúes. Los tres fueron hijos de la sabiduría y del intelecto, aunque sus trayectorias fueron de lo más dispares.

Poco se sabe de la vida de Crisaor, apenas fogonazos incapaces de alumbrar una trayectoria vital llena de quicios oscuros. Tras su mítico nacimiento en las inhóspitas grutas lindantes con el Inframundo, el recién nacido no debió de pasar una infancia fácil. Sin la compañía de su hermano Pegaso, que bien pronto inició poco metafóricos vuelos, el niño compartió orfandad con el cuerpo decapitado de la madre, las estancias subterráneas y el penetrante llanto continuado de sus tías Euríale y Esteno. Tras la despiadada muerte de Medusa, las otras dos Gorgonas no manifestaron desobediencia, ni protesta, ni el más mínimo asomo de rebeldía. Asumieron el férreo castigo de los dioses y se limitaron a lamentarse a lo largo de un tiempo que se hizo mucho más largo de lo que las normas de la prudencia y el buen sentido podían dictaminar. Durante años recurrieron al desahogo de un llanto consecuencia de la más negativa de las pasividades, el llanto de los perdedores, que no pueden actuar ni vengarse, solo llorar.

El desamparado joven veía crecer desmesuradamente sus miembros sin consuelo ni más alimento que los proporcionados por la lastimera oscuridad. Su lóbrega soledad no le permitió adquirir conciencia de la ciclópea envergadura que fue adquiriendo su tronco, piernas y brazos, habituados a no sentir más compañía que los eternos quejidos de las desamparadas Gorgonas. Tan persistentes fueron sus lamentos que la omnipresente Atenea volvió a tomar cartas en el asunto y decidió poner fin a tan perturbadores sollozos. Encerró el llanto de las desconsoladas hermanas en el aulós, pífano de doble caña que reproducía los desgarradores compases fúnebres de las penas sin consuelo. Con el tiempo, la diosa se aficionó al nuevo instrumento y llegó a tocarlo con suma perfección en saraos y banquetes hasta que Hera y Afrodita se burlaron de ella por la hinchazón que provocaba su uso en las mejillas. Despechada, Atenea lo arrojó a las oscuridades donde vivían los seres imperceptibles y llegó a manos del sátiro Marsias, el cual se convirtió en virtuoso de una flauta que tuvo mucho de mágica y que le permitió enfrentarse en duelo con el mismo Apolo en una competición donde tuvo todas las de perder.

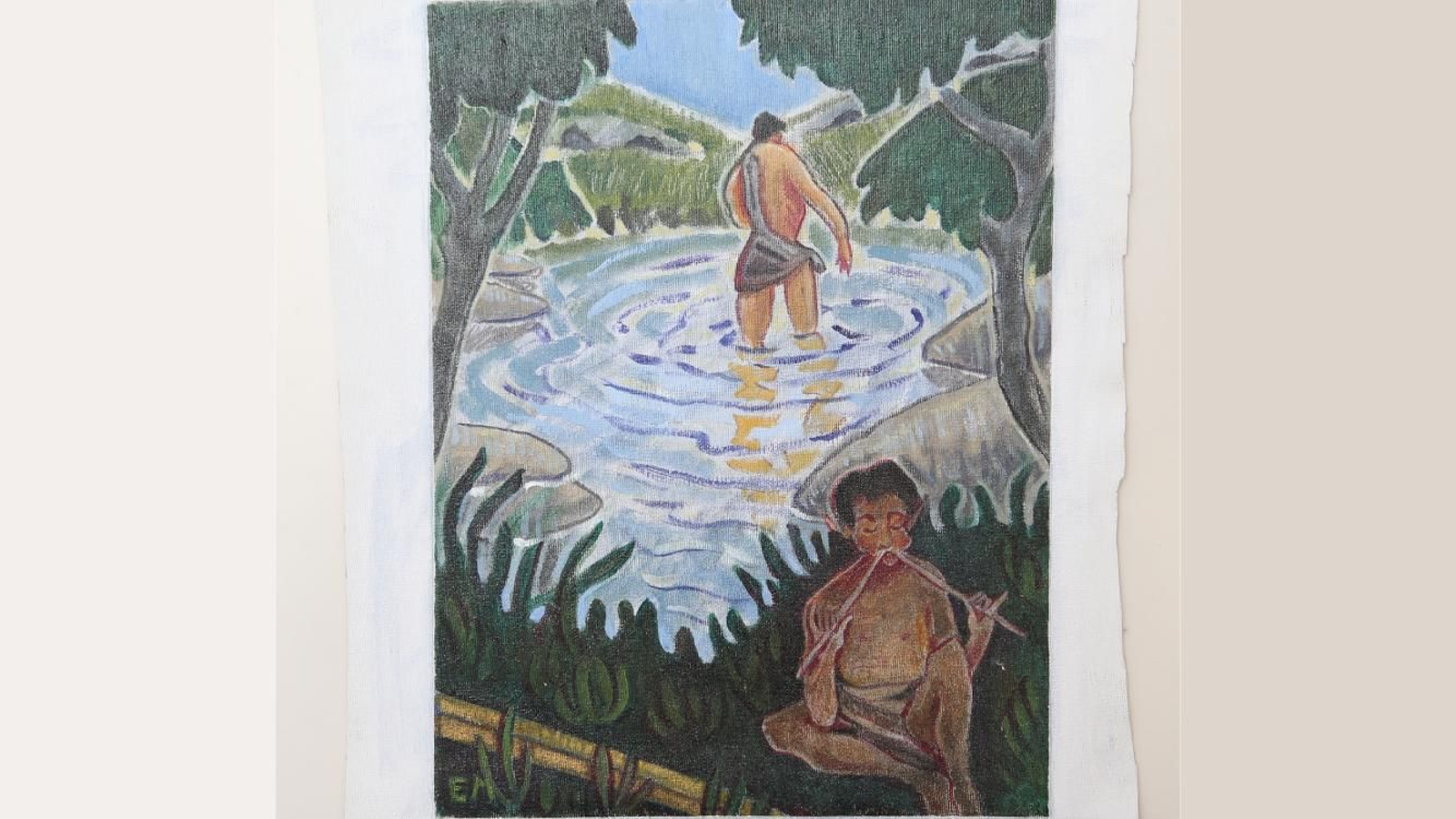

Liberado al fin de la fúnebre cantinela de sus tías, Crisaor salió de las intrincadas grutas subterráneas donde pasó los primeros años de su vida y comenzó a hollar los montes, bujeos, lomas y majadas del territorio que cerraba por el oeste el mundo conocido. Lo hizo sin ropa y solo, como un Adán tartésico, sin más compañía que su inmensa envergadura. Entre caudalosos ríos, tupidos bosques, extensos prados y reverberantes lagunas, se dedicó a la recolección, a la caza y buscó refugio en abrigos de arenisca de lisos paramentos acostumbrados a grabados y rojizas pinturas. Entonces un mensajero de los dioses le proporcionó una vistosa túnica con la que cubrir sus desmedidas desnudeces y una espada de oro que formaba parte de su antropónimo. Ataviado de tal guisa, sus gigantescas proporciones despertaron entre los indígenas una mezcla de atávico temor y de irreprimible seducción que iba de la mano de un físico excesivo y de una comunicación más que menguada. Apenas salían palabras de su boca, solo acompasados cantos de reminiscencias gorgónicas que despertaban en quienes los oían sentimientos cruzados de horror y melancolía. Con una confundida mezcla de terror y admiración, el hijo de Poseidón y Medusa acabó siendo el monarca de los apartados pagos tartésicos, cuyos habitantes lo reconocieron como su primer rey. Su espada dorada tenía valor mágico para unos súbditos a los que llegó a subyugar con el irracional recurso de la más primaria de las contradicciones: su carácter reservado, distante e impasible cautivó a un pueblo que lo consideró su líder con una indefinible muestra de respeto y temor que sus exageradas proporciones acrecentaban.

Su gigantismo no ocultaba la belleza de unos rasgos tan hermosos como inalcanzables. Su posición como monarca de los pueblos del suroeste propició que numerosas jóvenes casaderas iniciaran cortejos que indefectiblemente acababan con la más yerma manifestación del fracaso, hasta el punto de que su virginidad llegó a convertirse en motivo de preocupación y se llegó a considerar que su trágica y dominadora estirpe hacía difícil su relación con cualquier mortal. El tiempo transcurrió entre cotidianas frustraciones hasta que se produjo la llegada de Calírroe, una hermosa ninfa que arribó a instancias de Poseidón al lugar de los mitos occidentales.

Tentadora oceánide, hija de Océano y Tetis, supo utilizar su condición acuática para seducir a Crisaor. El agua dulce de fuentes y veneros, arroyos y regatos, ríos y lagunas que confluían en tierras tartésicas dieron brillo y lustre a un cuerpo femenino que se mostró cautivador para la mirada de un rey reservado que acabó yaciendo con ella en lugares amenos y líquidos donde la joven desbordó sus dotes galantes entre embajadas de tritones y tálamos lacustres. De esta relación nacieron dos descendientes marcados por la extrañeza de los estadios primitivos: por un lado otro gigante, Gerión, dotado de tres cuerpos, que se convirtió también en monarca; por otro, un personaje femenino que despertaba atracción y horror a partes iguales: Equidna. Ninfa de mirada vívida y sensual, de hermosas mejillas y rostro hechicero, poseía un cuerpo monstruoso de serpiente rastrera, enorme, jaspeada y sanguinaria que despertaba pavor desde las profundidades de la caverna donde habitaba. Una pareja de descendientes dual, donde se sumaban rasgos aéreos y terrestres, positivos y negativos, capaces de inspirar tanto lo más sublime como lo más aterrador.

Tras desposarse con la ninfa, Crisaor construyó un palacio fastuoso sobre el curso de agua donde Calírroe sumergía diariamente su cuerpo y se inició un periodo de felicidad que duró hasta el nacimiento de sus herederos. La monstruosidad de Equidna y Gerión fue considerada por sus súbditos como un castigo de los dioses y llegaron a producirse conatos de rebeldía, que el mítico monarca tartésico llegó a reprimir encargándole a su hijo el mando de su ejército, que asumió con la bravura y la crueldad que solo pueden tener los seres legendarios de las tierras extremas.

Crisaor pudo haber tenido la grandeza de los mitos primigenios: su tamaño y su espada de oro eran condiciones y atributos suficientes para configurarse en símbolos de grandeza, riqueza y poder; sin embargo, su figura ha pasado por la teogonía occidental con la discreción de los personajes casi anónimos. Su carácter apocado, sus escasas referencias, su menguado verbo y su habilidad por recitar melancólicos cantos no casan con el carácter aguerrido y poderoso de los primeros mandatarios. De nuevo la versión griega de los mitos es la que se ha encargado de distorsionar el de los primitivos tartésicos, pueblo lejano e indígena que habitaba los territorios de los confines occidentales del mar que acabó siendo surcado por todos. El rico pueblo que fue capaz de otorgar una espada de oro a su rey acabó siendo demonizado por las culturas orientales encargadas de idear mitos que, sin descartar destacados ancestros, fueron dibujados con el perfil solapado de las más interesadas antítesis.

La monstruosidad, el gigantismo y la crueldad han ido de la mano del poder, pero también la desesperanza, el eterno lamento por la ira de unos dioses cuyo sentido fue colonizar en nombre de una civilización laureada. La que recreó desde la distancia un mundo perdedor donde las espadas de oro y los adanes solitarios fueron símbolos manipulados por triunfantes olimpos y clásicas teogonías.

También te puede interesar