Un hombre bueno (I)

Historias de Algeciras

El inspector de Policía José Albuzo acerca al lector a la Algeciras de principios de siglo

El café Las Delicias, el restaurante Ortiz o el obelisco de la Plaza Alta son sus escenarios

Los ruidos en el pasillo le desvelaron. La voz de Pepe, el propietario de la fonda intentando poner orden en el exiguo personal al servicio del establecimiento le sacó del sueño profundo que había hecho acto de presencia tardía al amanecer, mientras que en las horas de la madrugada imperó el duerme-vela. Su pensamiento tras un hondo suspiro, fue el de alargar la mano y, aún en la primera claridad del día que entraba por el balcón a través de la cortina, alcanzar uno de aquellos cigarrillos de contrabando traídos en los vapores de los ingleses y que nunca faltaban gratuitamente en la casilla de control del muelle de madera. Recordó que la noche anterior al pasar de ronda, fue invitado a coger un paquete de Cavendish al mismo tiempo que se hacía con una cajetilla de cerillas Palmers.

Tras una larga calada, el inspector de policía Albuzo se sumergió en sus pensamientos procurando ordenar sus ideas para intentar llegar a comprender como el universo, Dios o como se le quiera llamar, le había llevado desde su primer destino en Madrid, hasta aquella fonda situada en el número 4 la Plaza de la Constitución de esta ciudad llamada Algeciras, alejada de todo pero enclavada en el ombligo del mundo.

Su padre había pertenecido al Cuerpo de Policía de Seguridad toda su vida. De uniforme y mal pagado había sido testigo en la capital de España de todos los episodios importantes de nuestra historia: pronunciamientos, levantamientos o revoluciones. José Albuzo recordaba las palabras de su padre cuando le decía: “Mientras todos aquellos alborotos se den en los despachos de los políticos no hay porqué preocuparse; el problema hijo, es cuando el político los saca a la calle”. El viejo sabía de lo que hablaba –pensó José–, más de una vez lo había visto regresar a casa herido y magullado por enfrentarse a los descontentos. Su madre vociferaba mientras acudía al árnica y las vendas “¡Si la gentuza de los políticos tuvieran que dar la cara por un sueldo de miseria no habría tanto problemas en este país!”.

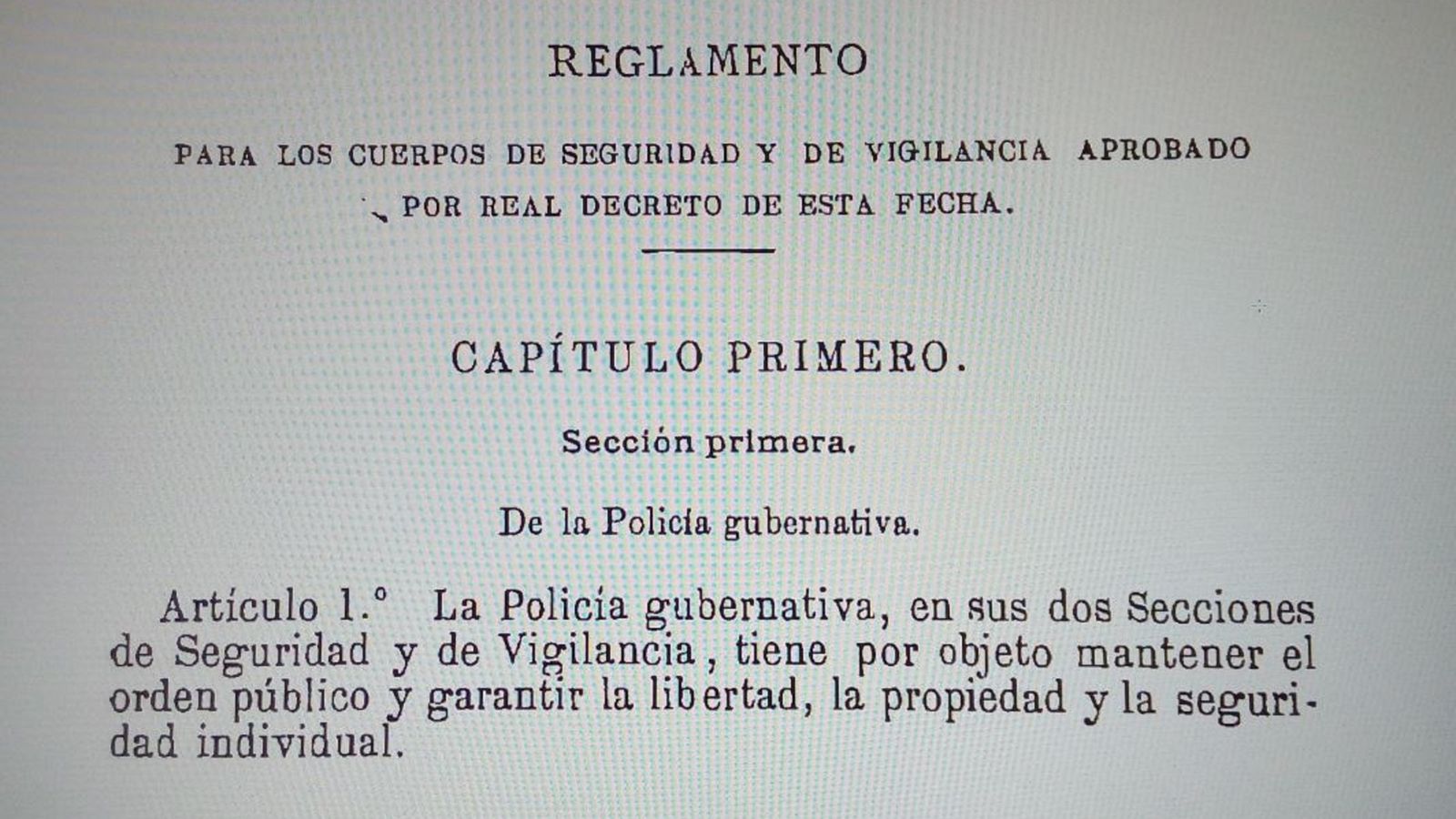

Afortunadamente a él le cogió la reforma al poco tiempo de ingresar en el cuerpo. Al pensar en la reforma, el inspector Albuzo se refería al R. D. de 1887, que aprobaba el Reglamento de los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia, y que en sus tres primeros artículos determinaba las competencias de cada cuerpo: “Artículo 1º.- La Policía gubernativa en sus dos Secciones de Seguridad y Vigilancia tiene por objeto mantener el orden público y garantizar la libertad, la propiedad y la seguridad individual. Artículo 2º.- Corresponde a la primera velar por el sostenimiento del orden público y por la observancia de las leyes y de los reglamentos relacionados con su instituto; prevenir los delitos, los accidentes y los siniestros; prestar auxilio á las víctimas de los unos y de los otros; garantizar la seguridad personal y respeto a las propiedades; mantener el orden y la libertad de la circulación en la vía pública, así como también en las reuniones al aire libre, en los espectáculos y en los establecimientos igualmente públicos, y prestar auxilio á las Autoridades y personas que los reclamen, para evitar un mal, impedir un delito ó aprehender á un delincuente. Artículo 3º.- Compete á la segunda: averiguar los delitos públicos y practicar las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir á los delincuentes; recoger los efectos y adquirir las pruebas de aquellos, poniendo unos y otras á disposición de la Autoridad Judicial; practicar las mismas diligencias con respecto á los hechos que solo pueden perseguirse, si al efecto fuesen requeridos; hacer investigaciones prejudiciales; cumplir los servicios que les encomienden y se refieran á su instituto, por los funcionarios fiscal y judicial y además Autoridades competentes y por último, forman padrón de vigilancia y llevar los registros determinados en este reglamento”.

Con el cigarro colgando en los labios Albuzo se incorporó quedando sentado en la cama. Fuera, en el pasillo, las voces habían dejado su lugar al canturreo de la típica limpiadora cantarina. Las campanas de la cercana iglesia parroquial de la Palma, daban el primero, aún faltaban 30 minutos para que diese comienzo la misa matutina. Que cabreo cogió el viejo cuando le dije que quería ser policía como él, pensó Albuzo mientras se anudaba los zapatos. El hombre, viendo la determinación del hijo le dio su bendición pero con el condicional de “¡No de uniforme!”. Y buscó el modo y manera de conseguir un dinero para costearle una buena academia. Trabajó por las noches de vigilante en un almacén, otras repartiendo citaciones y notificaciones e incluso –esto nunca lo confesó– poniendo “orden” en algún garito clandestino.

Por aquel entonces los requisitos para acceder al Cuerpo de Vigilancia, eran los siguientes: “Ser mayor de 25 años de edad y menor de 45, pudiendo permanecer en el Cuerpo hasta los 60, á no ser que sus achaques ó enfermedades les imposibilitaren para el servicio. Saber leer y escribir correctamente y poseer los conocimientos necesarios para el ejercicio de su cargo. Acreditar con las oportunas certificaciones é informes haber observado intachable conducta. No haber sido procesado criminalmente, á no ser que respecto de ellos terminara el procedimiento por auto de sobreseimiento, libre ó sentencia absolutoria. Y no haber sido separado de los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia ó del de Orden Público, en virtud de expediente ó falta grave justificada”.

Totalmente incorporado y mientras se oía la segunda llamada a la misa vespertina –aún faltaban 15 minutos para la celebración religiosa–, el inspector de policía destinado en Algeciras dejaba el casi consumido Cavenddish sobre la repisa de cristal para asir el aguamanil y verter su interior en la desconchada palangana que definía el nivel de la fonda. Lavada la cara, se miró en el espejo y vio a un hombre que en nada se parecía a aquel que comenzó su primer destino en la comisaría de Fuencarral. Se asomó a la Plaza de la Constitución, aunque todos los algecireños la denominaban Alta, y vio desde su ventana de la Fonda Sánchez cómo los establecimientos de la plaza se iban abriendo poco a poco al público. Allá los camareros del Café Las Delicias sacaban las mesas a la calle; a éste lado los dueños del estanco abrían sus puertas con la intención de captar a los primeros compradores de sellos y timbres –la batalla del tabaco hacía tiempo que la tenían pérdida por mor del contrabando o jarampa–; al otro, la confitería con el maravilloso olor del pan recién horneado, y más cercano aquel grupito formado por los aprendices y oficiales de la imprenta de Vicente Gamboa que se encontraba junto a la fonda. Algeciras –pensó el veterano policía–, ya ha despertado.

Mientras se hacía el nudo windsor en la corbata, pensó en Madrid: ¡Que tiempos! El Café del Siglo en la calle Mayor, los cafés cantantes como el popular Brillante, donde además de espectáculo –en la trastienda y para los fieles– había una timba. La feria de septiembre en el Prado, delante del Jardín Botánico con sus tíos vivos, barracas de juguetes y tiros al blanco. Después estaba el otro Madrid, el de los sórdidos patios de vecinos, donde reinaba la miseria; el de los Montes de Piedad donde el hambre obligaba a empeñar el alma; el mísero jornal de modistillas y planchadoras trabajando de sol a sol, ó el de chulapos obligados a vivir entre el delito y la ley. En aquel Madrid de finales del XIX, como recogió en su obra Pío Baroja: “La justicia era una ilusión humana”.

Mientras los pensamientos regresaban de lejanos recuerdos en el Madrid de su juventud, su mirada se fijó en el movimiento de los camareros del restaurante Ortiz; su dueño, Antonio Ortiz Piñol, estaba ordenando el trabajo de sus empleados en aquellas primeras horas de la mañana. Las campanas de la Palma dieron el último aviso o tercero para el comienzo de la misa, al mismo tiempo que el inspector José Albuzo terminaba de vestirse y los asiduos parroquianos –ellas con el velo cubriéndoles las cabezas y ellos descubriéndose la testa–, entraban en el Templo Mayor de Algeciras para cumplir con el precepto.

Albuzo salió de la habitación y dio los buenos días a la empleada de la fonda que le haría su habitación. Antes de salir al exterior también saludó al propietario del establecimiento, don José Sánchez, hombre joven de 28 años, que aún soltero vivía por y para el negocio. Ojala su sueldo de policía le permitiera hospedarse en los hoteles junto al río de la Miel como el elegante Anglo Hispano, al cual acudía de vez en cuando para disfrutar de su terraza saboreando su magnífico café. El recientemente inaugurado hotel de los ingleses llamado María Cristina con la paga que le daba el Estado, era simplemente impensable.

Al salir de la hospedería, el veterano inspector se encontró una vez más con la cotidiana tranquilidad de una ciudad provinciana como era aquella Algeciras de comienzos del nuevo siglo. La clara luz del sur se proyectaba sobre aquel obelisco que señalaba el centro de la Plaza Alta, siempre había gente sentada o apoyada en su círculo central a cualquier hora de día. Los cocheros de la parada en el levante de la plaza se ocupaban de sus caballos colocándoles la bolsa de algarrobas sobre la cara, cuidando que los chiquillos, acuciados por el hambre, no metieran las manos en las mismas. También Algeciras, al igual que Madrid y que todas los destinos que había tenido en aquella triste España, tenía su miseria.

Cuando atravesaba la plaza, recayó en la expresión que había utilizado: A levante...Curiosamente ya empezaba a hablar como los algecireños: Aquí –pensó– los puntos cardinales son: el levante (Este), el poniente (Oeste), el río de la Miel (Sur) o el paseo de la feria (Norte); y los vientos... Además del levante o poniente, si es Norte es de Ronda y si es Sur es de África. Siendo los límites del universo conocido lo que alcanza la vista, es decir el Peñón del Fraile y Gibraltar a poniente y levante, y los montes de Ronda y Ceuta en la visual del norte y sur. Todo muy extraño pero a la vez muy auténtico.

Mientras ocupaba una mesa en el establecimiento de Ortiz, aprovechando que sobre ella se derramaba el sol de la mañana, se quedó contemplando a un hombre que con tranquilidad iba sacando las sillas del cercano Casino colocándolas sobre la plaza y frente al obelisco. Un poco más tarde serían ocupadas por los socios jubilados de la entidad. Alguien le dijo que por aquel trabajo diario, que incluía la recogida por la tarde, cobraba 1 peseta.

(Continuará)

También te puede interesar