Religiosidad popular en Tarifa en la edad moderna: Las rogativas (II)

Retazos de Historia

Un suceso conmovió la vida de los tarifeños a comienzos del siglo XVIII, la gran avenida o inundación del lunes 2 de enero del año 1702

Religiosidad popular en Tarifa en la edad moderna: Las rogativas (I)

Rogativas en el siglo XVIII, el protagonismo de la Virgen de la Luz

Un suceso conmovió la vida de los tarifeños a comienzos del siglo XVIII, la gran avenida o inundación del lunes 2 de enero del año 1702, cuando entre la una y las tres de la tarde cayó tal cantidad de agua que no cupieron por los tragantes y redes de la muralla, (recordemos que Tarifa se encuentra enclavada en una cañada, en cuyo fondo discurría en tiempos un arroyo, que atravesaba la población y cuyo curso hay que identificar con la actual Calzada de Sancho IV. El arroyo penetraba y salía de la ciudad a través de unas bóvedas abiertas en las murallas, llamadas redes, protegidas las más de las veces por rejas de madera). El agua que arrastraba una gran cantidad de árboles y brozas, rompió las redes de “arriba” y “abajo” y la puerta del Retiro. Al cabo de tres horas cesó la inundación, cuyas aguas llegaron hasta el convento de la Santísima Trinidad (la actual plaza de Abastos), cubriendo más de la mitad del pueblo, refugiándose las familias en los tejados, rompiendo las paredes entre las casas tratando de salvarse, un panorama dantesco donde se sacaba por las ventanas los pocos bienes de que se disponía, mientras las campanas tocaban a rebato, impotentes los habitantes viendo como perdían “sus alhajas, hacienda, caballos y otras bestias de servicio y las aves ahogadas”, por lo que únicamente aspiraban a salvar sus vidas, las iglesias parroquiales también sufrieron los efectos devastadores de las aguas, alcanzando en San Mateo vara y media de alto (1 vara castellana equivale a 0,835905 metros), unos 1,2538575 metros.

El pueblo acudió en masa para purificar los lugares sagrados, sin ser llamado, en solo tres horas. Sin embargo, los sagrarios tuvieron que trasladarse a la iglesia de Santa María y al Convento de la Santísima Trinidad.

Un vecindario que dio las gracias a Dios con una solemne procesión entonando el Preste el “Tedeum Laudamus”, en la que se daba las gracias a Dios, pues si las murallas no hubieran detenido en parte la avenida o haber sucedido ésta de noche, hubieran perecido más de mil personas, firmaba la crónica registrada en el libro XI de Bautismos de San Mateo, el clérigo don Diego Villalba y Serrano.

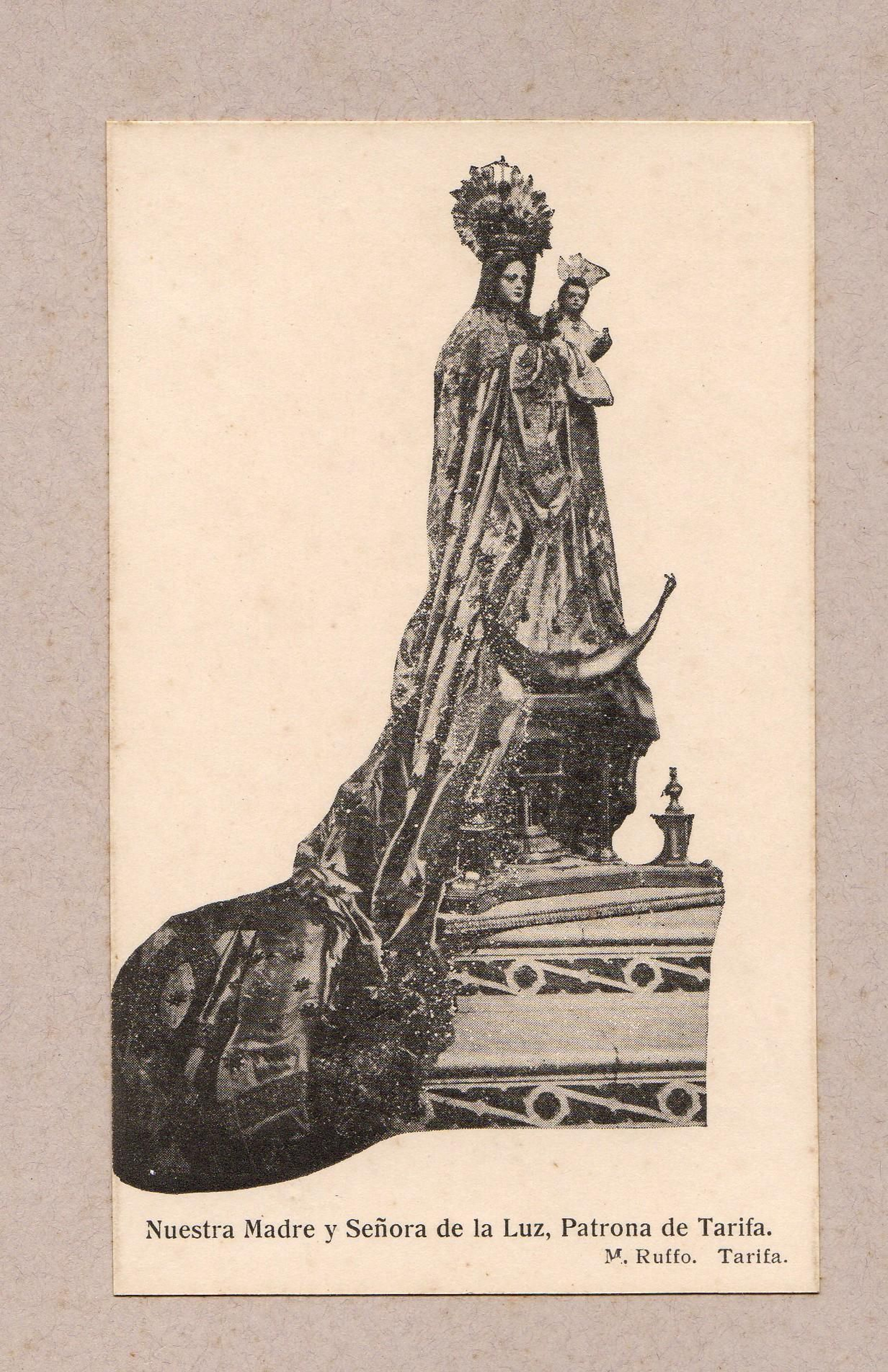

Una crónica que se amplía en el libro XII de Bautismo al señalarse que ese día 2 de enero de 1702 “fue la avenida mayor que se ha experimentado, llegó el agua hasta el convento de la Santísima Trinidad”, para después no llover en tres meses, se hicieron “grandes penitencias, se trajo a Ntra. Sra. de la Luz, se sacó una noche al Santo Cristo del Convento (hoy del Consuelo) y se trajo a la iglesia mayor se hizo rogativa y hubo sermón, después otro día se hizo procesión general con Ntra. Sra. de la Luz y se sacó a Jesús Nazareno y en la procesión fueron descalzos todos los sacerdotes y a su imitación todos los vecinos con grandes penitencias y todos descubiertos los rostros”

Nuevas rogativas se suceden a lo largo de la primera mitad del siglo siguiente, una de las primeras referencias corresponde al pago, el 25 de noviembre de 1715, de 120 reales por una misa en favor de Nuestra Señora de la Luz, por una misa, que se libraron sobre lo obtenido de la dehesa de Las Cumbres.

En mayo de 1717 “la grande falta de agua en los campos” hizo que el cabildo municipal acordase sufragar unas de las misas del novenario que se iba a realizar a la imagen de Ntra. Sra. de la Luz, que sería de nuevo trasladada desde su ermita a la iglesia mayor, misa por la cual el cabildo municipal libró la cantidad de ciento cincuenta reales procedente “de sus propios” o propiedades.

Otros 150 reales, se libraron, en marzo de 1720, en favor del tesorero de la hermandad de Ntra. Sra. de la Luz, por la misa ofrecida por el concejo municipal, en el novenario celebrado en honor de la Virgen dándosele las gracias “por los buenos temporales”.

Ese mismo año, en los meses de octubre y noviembre, la situación era de nuevo de extrema urgencia ante la falta de lluvias, que volvió a celebrarse un novenario, donde el ayuntamiento sufragó, como era costumbre una de las misas, para lo cual del producto del arrendamiento de las dehesas del Valle y de Facinas se entregó al tesorero de la cofradía mariana, 150 reales.

En el año 1728 se leyó en el cabildo municipal un memorial presentado por don Luis Daza y Mendoza, cura de las iglesias de Tarifa y Hermano Mayor de la cofradía de Nuestra Señora de la Luz, en la que solicitaba el pago de 150 reales, que se ofreció pagar el ayuntamiento en el cabildo celebrado el 31 de diciembre de 1721, como limosna de una misa cantada sufragada por la ciudad en el Novenario celebrado “por el bien común”. El ayuntamiento acordó pagar la limosna sobre sus propiedades a satisfacer por el mayordomo de propios.

Las adversas condiciones climatológicas continuaron, de forma que según las crónicas eclesiásticas, en el año 1736, siendo Vicario de las iglesias de Tarifa el Bachiller don Antonio de Velasco y Brizuela, sucedió que llovió cinco meses seguidos hasta inicios del mes de mayo, por lo que se rogó “a la Divina Providencia”, para ello se trasladó en procesión, desde su capilla en la parroquia de San Francisco a la mayor de San Mateo, la imagen de Ntra. Sra. de las Angustias, donde se le realizó un novenario, sin embargo la cosecha fue mala, muy escasa, consumiéndose lo que se recogió. Mala cosecha que se repitió al año siguiente, y aunque llovió el 8 de diciembre, no lo hizo en el resto del año, lo que de nuevo se trajo a la ciudad a la Virgen de la Luz, donde se le realizaron dos novenarios, por lo que de vuelta “ a su santa casa”, de forma que a fines de mayo se recogió sólo lo que era necesario para volver a sembrar y “poder mantener a las bestias del servicio”, algunos segaron consiguiendo solo paja triguera donde la hubo, como fue en Tahivilla o en la Vega de la Horca, la tierra quedó barrida desde el mes de abril, “vieron comer a los bueyes hojas de tuna.

No es de extrañar, en este contexto de continuas rogativas a la Virgen de la Luz, que en el 16 de enero año 1750, fuera proclamada Patrona de Tarifa por el cabildo municipal, y máxime ante su intersección en el seco otoño e invierno de 1749 y 1750.

Los pormenores de su proclamación han sido ya objeto de publicación por autores como Jesús Terán, Andrés Sarria, en esta misma publicación, y más recientemente y de manera pormenorizada por Juan A. Patrón, por lo que no nos extenderemos en ellos.

Ni que decir tiene que las rogativas continuaron después de su proclamación como patrona de la población. Así las actas capitulares señalan en fecha del 1 de abril de 1751, como la falta de agua estaba causando un grave daño a la cosecha, que unido a los malos resultados de la cosecha anterior, por lo cual se acordó solicitar el auxilio de la ya patrona “por ser asilo y refugio de este pueblo”, para trasladarla desde su Santuario a la ciudad y realizar las rogativas correspondientes. Falta de lluvias que se prolongó al año siguiente de 1752, por lo que el acta de cabildo de 8 de abril, que al día siguiente por la tarde, el clero de la ciudad trasladaría a la ciudad la imagen de Nuestra Señora de la Luz, para realizarse el correspondiente novenario.

En 1757, la escasez de trigo se veía agravada por una gran plaga de langosta que asolaba los campos de las localidades vecinas, por lo que el vecindario elevó una petición al concejo de regimiento, en la que solicitaba trasladar desde su ermita a la iglesia mayor de San Mateo la imagen de Ntra. Sra. de la Luz y realizar un novenario de rogativas.

Andando el tiempo, el 12 de abril de 1780, se comenta en el concejo de regimiento “falta de lluvias que tenía en gran peligro la cosecha con que se aumentaba más y más la carestía del trigo” lo que aumentaba la penuria del pueblo, por lo que solicitaba un nuevo traslado de la Virgen de la Luz desde su Santuario para colocarla en el altar mayor de San Mateo y realizarle allí un novenario de rogativas. Una falta de lluvias que continúa en el año 1783 cuando se informa que los campos padecen una falta de lluvias que atrasaba las tareas agrícolas y secaba la hierba, por lo que de nuevo se solicitaba la venida de la Virgen de la Luz desde su ermita para realizarle el correspondiente novenario.

Falta de lluvias que provoca, de nuevo, el 4 de mayo de 1787, se pidiese traer otra vez a la Virgen de la Luz “para conseguir su mediación la lluvia que tan notable falta hace a los campos”. Sequías que se repitieron en 1791, con “falta muy notable para los sembrados y yerbas para los ganados”, por lo que los vecinos habían solicitado rogativas públicas “para conseguir del Poderoso la deseada lluvia”, por lo que se había ofrecido una misa a la Virgen de la Luz en la iglesia mayor de San Mateo “cantando las preces y oraciones acostumbradas y no se había podido alcanzar la lluvia que por instantes se hacía más necesaria” por lo que se determinó hacer una procesión de rogativa a la Virgen de la Luz desde su Santuario a la iglesia mayor de San Mateo, para alcanzar “la gracia de la lluvia que tanto desea el beneficio de la salud y los campos”. Un hecho que vuelve a repetirse el 31 de marzo de 1794, cuando ante la falta de lluvias se solicitaba, nuevamente, la intercesión de la Virgen de la Luz, trasladándola a la ciudad para ofrecerle un novenario.

También te puede interesar

Lo último

Contenido ofrecido por Agua y Residuos del Campo de Gibraltar

Entrevista a Manuel Abellán San Román, Consejero Delegado de ARCGISA