Los humanos somos, por naturaleza, migrantes. Pertenecemos a la única especie que se ha extendido por todos los territorios del planeta desde su hábitat “natural” de las sabanas africanas, gracias a nuestra capacidad para crear cultura: artefactos y formas de organización para poder sobrevivir en todos los climas y aprovechar todo tipo de recursos. Durante miles de años, los colectivos humanos se movieron por un territorio considerado propio o emigraron a otros territorios por razones climáticas, económicas, en busca de nuevos horizontes, presionados por otros pueblos o para dominar a otros. La esclavitud supuso la movilidad forzada de millones de individuos de diversas etnias africanas a Europa y, sobre todo, a las colonias americanas de las metrópolis europeas. En el siglo XIX, millones de europeos emigraron a otros continentes, a los estados-naciones en construcción: Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, Australia, Nueva Zelanda… Y en el XX, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, millones de europeos del sur, y también turcos, marroquíes y gentes de otras procedencias emigraron a Centroeuropa para hacer posible la reconstrucción de esos países.

Desde hace varias décadas, las migraciones desde el Sur global a los países del Norte se han acentuado por múltiples causas, tanto económicas como políticas. En realidad, aunque apenas se señale, son el efecto boomerang del colonialismo y neocolonialismo que han practicado y practican los países de capitalismo desarrollado expoliando a los pueblos del Sur sus bienes propios y utilizándolos como recursos económicos en beneficio de las grandes corporaciones empresariales.

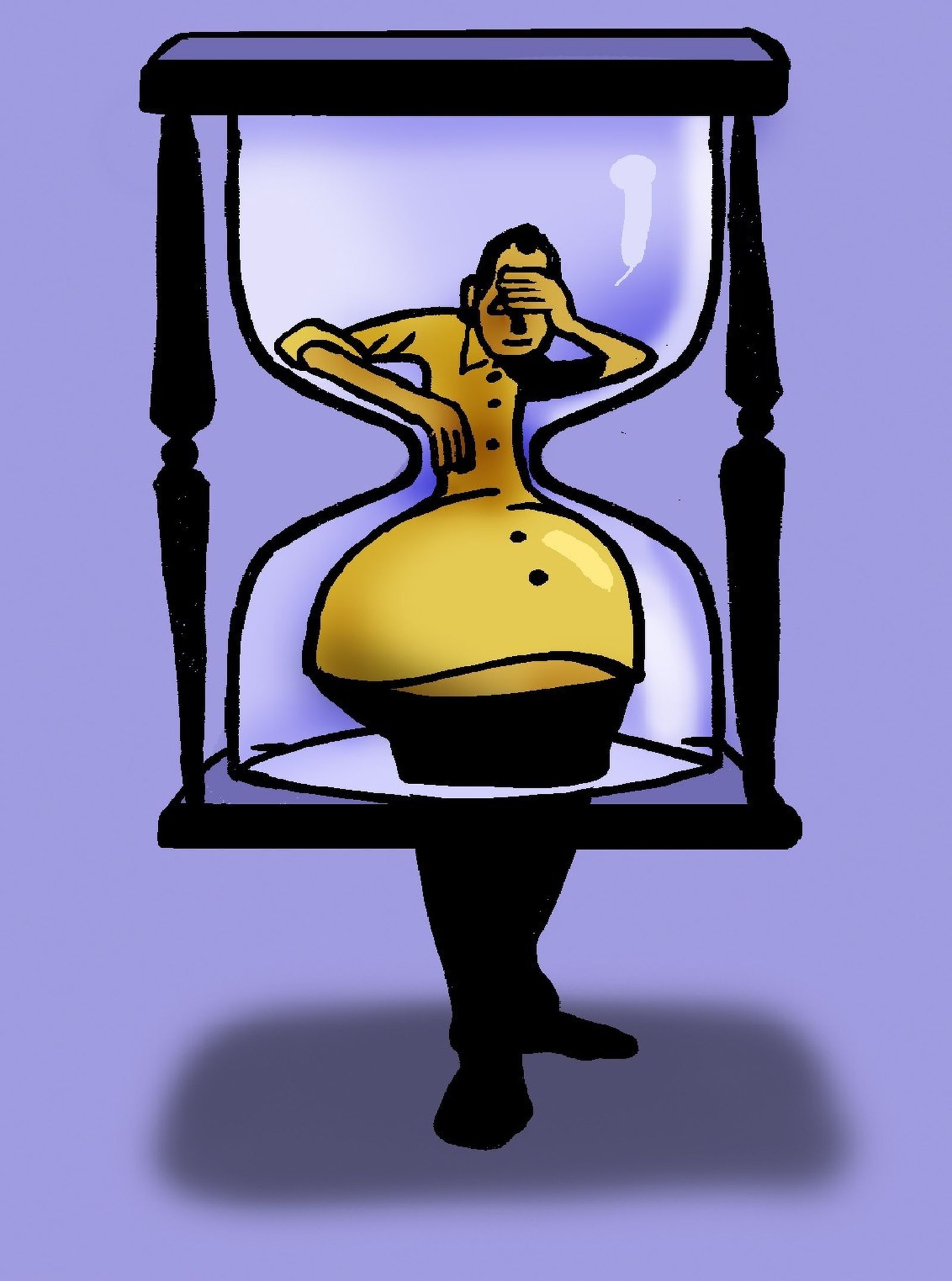

Hoy, el funcionamiento de las sociedades del Norte se haría imposible sin la población inmigrante. Esta es imprescindible en muchas actividades económicas, en los cuidados y otros ámbitos. Y, sin embargo, para no pocos, los inmigrantes son molestos: lo ideal sería que tras sus largas jornadas de trabajo se evaporaran, desaparecieran de nuestras calles y barrios porque no los consideran parte del “nosotros” sino que los condenan a ser siempre un “ellos” sin existencia reconocida, es decir, unas no-personas, por tanto sin ninguno de los derechos que ser persona supone. Por eso es monstruosa la oposición a las regularizaciones, que son simplemente el reconocimiento legal de que “ellos” existen como personas, no solo como fuerza de trabajo (fácil de sobreexplotar porque no existen legalmente y no pueden reclamar ni denunciar abusos). Reconocimiento que solo concede algunos derechos, y no pocas obligaciones, mientras se les continúa negando otros porque la ciudadanía continúa ligada estrechamente a la nacionalidad. Y que no les libra de sufrir racismo y actitudes xenófobas e incluso de odio.

En el Estado español, desde los años ochenta del pasado siglo ha habido siete regularizaciones, realizadas por gobiernos de González (170.000 regularizados), Aznar (más de 500.000) y Zapatero (576.000). A la que ahora se anuncia podrán acogerse parece que entre 500.000 y 600.000. Reconocer a las personas como personas no es algo de izquierdas o de derechas sino que responde a ser decente o canalla. Es un tema prepolítico, ético. Tiene que ver con el derecho humano más básico: el derecho a ser reconocido como persona, con todo lo que ello implica. Oponerse a las regularizaciones supone optar por el mantenimiento de una situación que atenta a la dignidad humana y tiene múltiples efectos negativos para nuestra propia sociedad. Y abre la puerta a políticas de persecución y de amenaza de deportaciones masivas: una monstruosidad.