La laguna Estigia, el último viaje

Mitos del fin de un mundo

El agua fue precursora del fuego en el reino de los muertos

Caronte, el mítico barquero, cruzaba una laguna no muy diferente a otra cercana que dejamos desecar

Hades y Perséfone: Occidente como destino

El Tártaro, la prisión del fin del mundo

Hay quien considera que hoy en día la muerte es una anomalía impensable y que solo poseen legitimidad simbólica los fallecimientos violentos alentados por una sociedad donde prima la vacua superficialidad del espectáculo. Cada vez poseen menos valor los decesos cotidianos, que parecen inocuos y los alejamos de unas vidas programadas solo para ser vividas. Los rituales mortuorios parecen ajados vestigios de tiempos pasados y el día del último viaje, cuando esté al partir la nave que nunca ha de tornar, es apenas un inspirado verso que se supo musicar con acierto.

En épocas anteriores, la muerte no era un punto final tabú; permanecía presente como advertencia, como forma de honrar a los antepasados, como temática inspiradora de un buen número de mitos.

El territorio donde se ubicaron los vastos e ignotos pagos del más allá tenía mucho de simbólico y geográfico. Trasterrado a los confines occidentales del mundo, fue concebido, descrito y dibujado como un lugar tenebroso y fúnebre, donde la incómoda neblina de lo indefinido constituía el germen de un espacio amalgama de todos, ambiguo, una marisma fétida donde confluía lo menos atrayente de un marco que fue la antítesis del locus amoenus.

Más que con el fuego, el ámbito infernal se relacionó en tiempos primigenios con el agua. Hesíodo, con una terca insistencia hacia los líquidos cosmogónicos, puso de manifiesto el papel del elemento acuático como hilo conductor en una estructura cósmica tripartita formada por un mundo superior, otro terrestre y el Inframundo. Los mares, lagos y corrientes, tan abundantes en pagos occidentales, fueron factores que vertebraron un espacio que los mitos dieron forma.

Una serie de ríos tejían una intrincada urdimbre acuática en los tenebrosos confines del Inframundo: el Cocito, el Flegetonte, el Lete, el Aqueronte y el Estigia, que hacían referencia respectiva a las lamentaciones, la curación, el olvido, la aflicción y el odio. Discurrían por meándricas cuencas que convergían en una laguna que tomó el nombre del último cauce, marcador de las lindes entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En origen, Aqueronte fue una divinidad castigada por Zeus tras atreverse a proporcionar líquido para que bebieran los Titanes en la lucha habida en los venerables bosques tartésicos. La ira de Zeus lo convirtió en río del Inframundo, una ancha corriente que nacía en el territorio más occidental de los mortales y, tras un serpenteante recorrido, desembocaba en un lago sin salida al mar. A su vez, Estigia era una ninfa oceánide que durante la Titanomaquia tomó partido por el bando opuesto y fue la primera en ofrecer su ayuda a Zeus. Agradecido, hizo que su nombre fuese sagrado. Cuando los dioses lo invocaban en sus juramentos, Iris llenaba una copa de oro con su linfa; quien lo hacía en falso sufría el castigo de la pérdida de voz, por lo que su figura acabó poseyendo una lectura de lo más negativa. Tradicionalmente, sus humores eran descritos como oscuros, pantanosos, rebosantes de almas en pena y voces malhadadas. Sus aguas eran nauseabundas y malolientes y un solo sorbo producía la muerte inmediata. Sin embargo, nunca tuvieron una interpretación monosémica, ya que mantuvieron un carácter mágico: la capacidad de convertir en invulnerable a aquel mortal dispuesto a empaparse de un líquido tan poco apetecible. Tetis, ninfa del mar y nieta de una titánide homónima esposada con Océano, bañó a su hijo Aquiles en este río tan poco amable y estuvo marcado por la protección salvo la zona de los talones por donde su madre lo sujetó para sumergirlo. Allí acertó la flecha de Paris dirigida por un envidioso Apolo en una guerra oriental que también tuvo relación con las tierras de poniente.

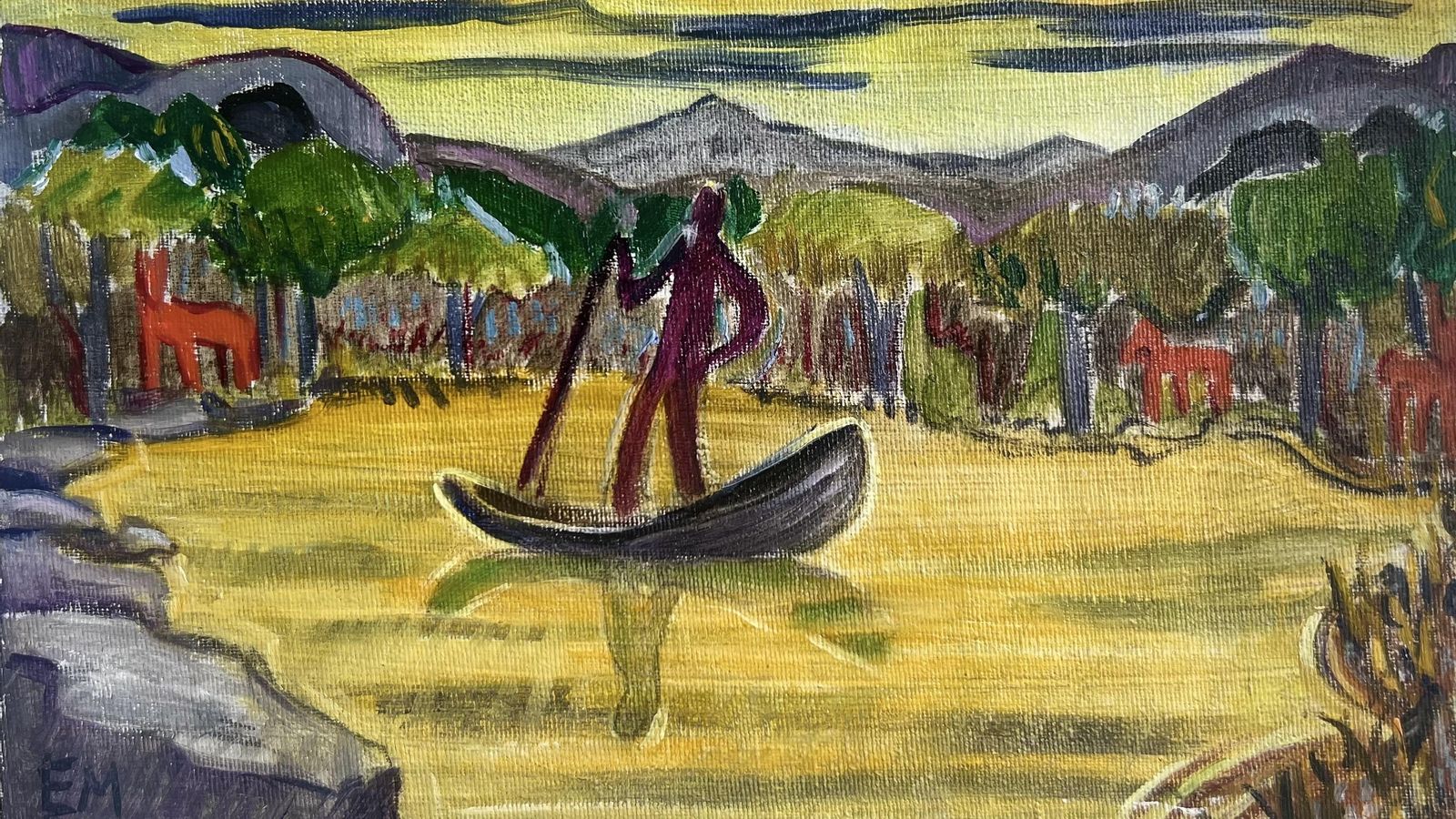

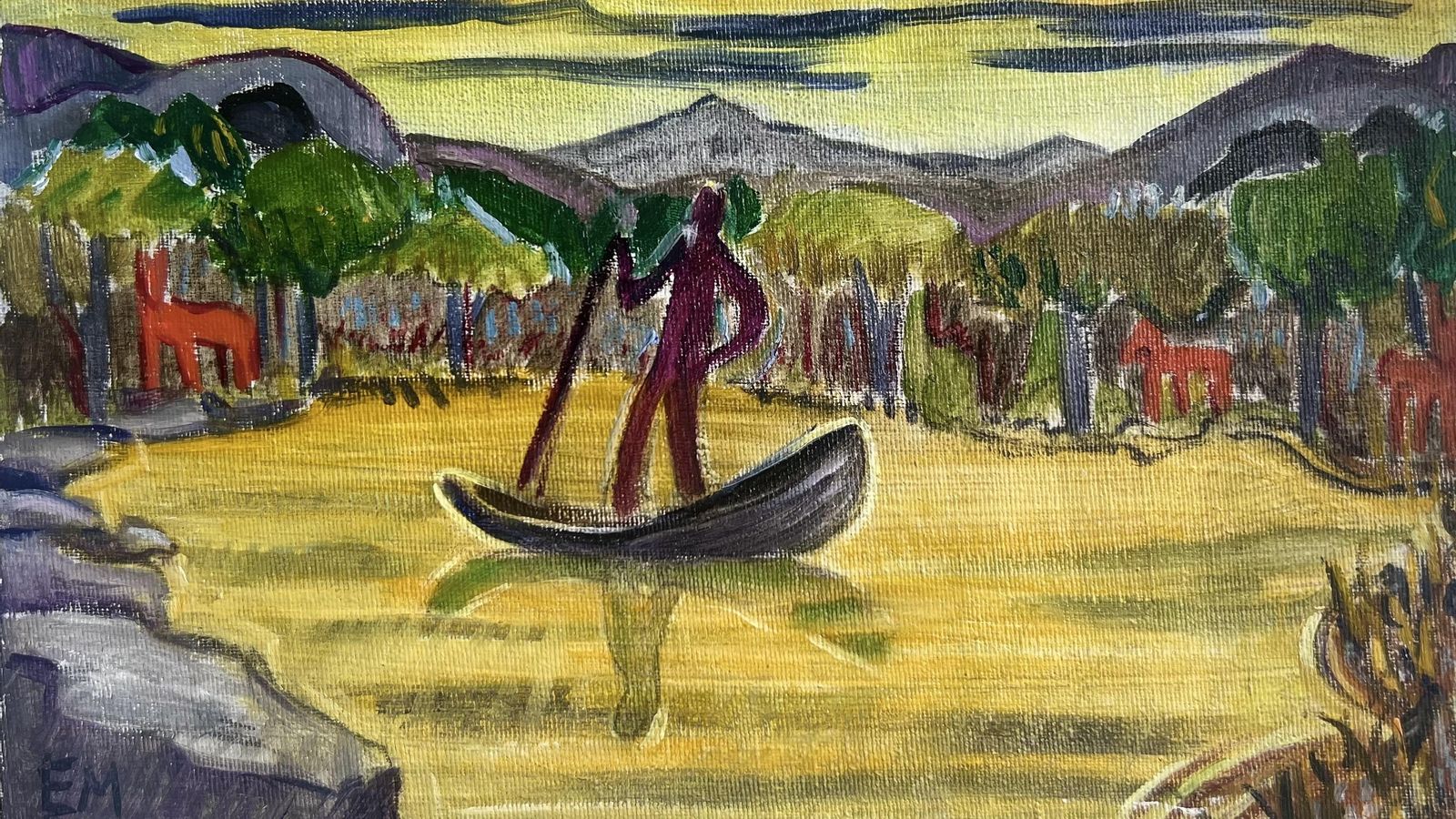

Entre lucios y limos, caños y marismas, ríos y esteros, una figura mítica sobresale en el ámbito lagunar que ejercía de frontera occidental del mundo. De oscuros y anfibios orígenes, Caronte es una divinidad pre-olímpica con un indisimulado poso de primitivismo inspirado en el barquero conductor de la nave de los muertos en el más antiguo Egipto. Las primeras menciones griegas se remontan a la Miníada, un apócrifo texto adjudicado a Homero, que inspiró a Luciano a la hora de pergeñar la figura del personaje dedicado a cruzar la Estigia. Transportaba a los muertos a la otra orilla de un cauce del que adquirió su antropónimo en una ceremonia de confusiones donde los ríos que no iban a dar a mar alguno dibujaban la confluencia con una laguna que pronto adquirió el valor simbólico de límite, umbral del que ya no se volvía, punto final de un viaje sin retorno que muchos llamaban vida.

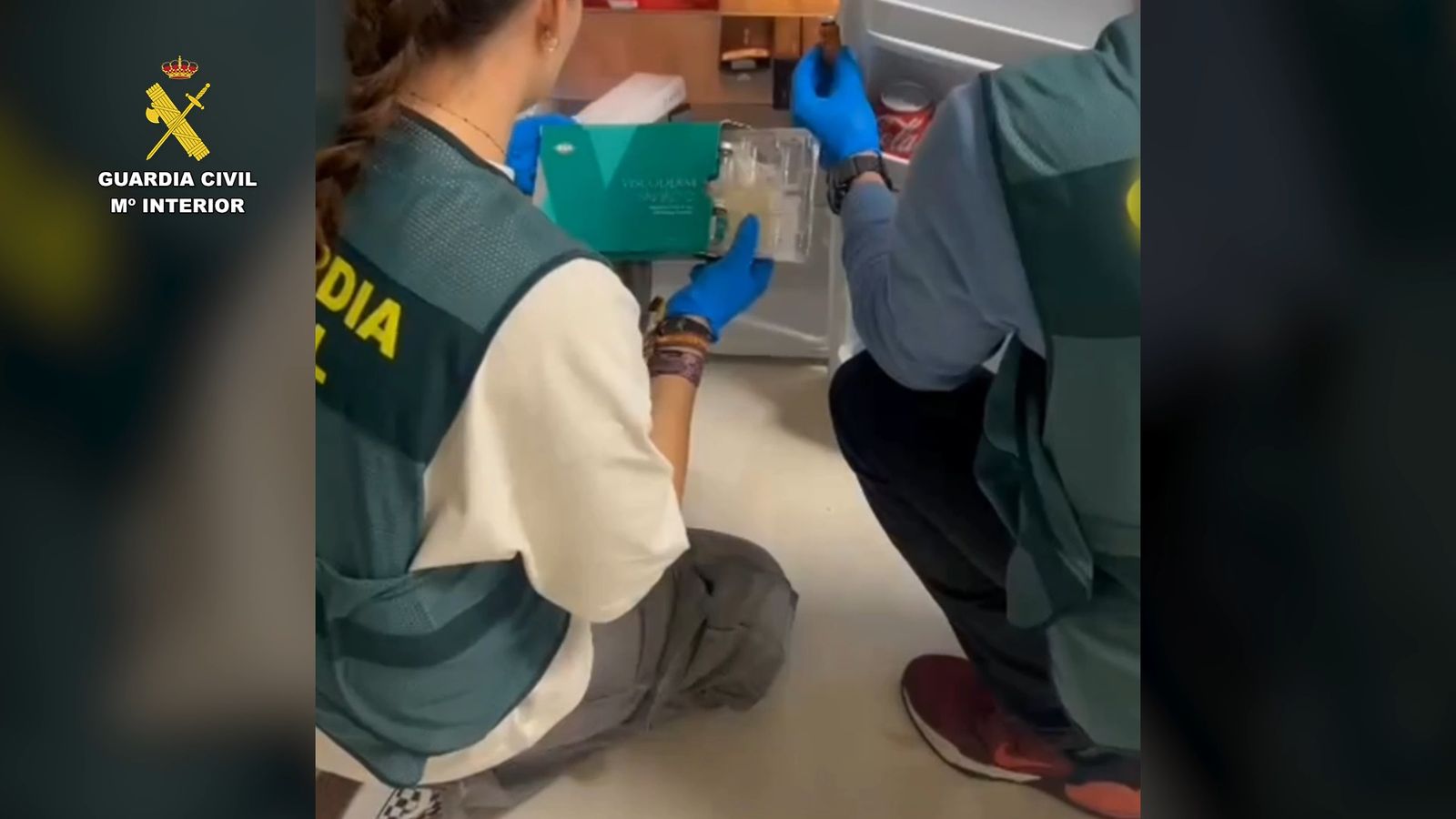

Caronte, hijo de divinidades nocturnas, estuvo predestinado desde su nacimiento a una tarea simple, pero repetitiva hasta la recurrencia más infinita: como barquero del Hades cumplió su oficio con una dedicación digna del mayor reconocimiento por parte de sus superiores: guiar diligentemente las sombras errantes de los difuntos desde la orilla de los vivos a la de los muertos. Como fiel cumplidor de los designios divinos, se encargaba de cobrar las tasas de un desplazamiento obligatorio pero no gratuito: el difunto que no tuviera los óbolos necesarios para adquirir el billete de ida debía vagar durante cien años por los agrestes andenes de la marisma. Demasiado tiempo para una espera.

De tanto tratar con los muertos, a Caronte se le acabó asociando con la muerte misma y su aspecto envejeció mostrando los peores signos de la decadencia humana: largas barbas descuidadas, cabello ralo, aspecto enjuto, desaliño indumentario y un carácter cada vez más agrio fue marcando un icono que era representado solo sobre una inestable barca, sin remos, sin mástiles, sin timón, con el largo garfio de los conductores de naves habituadas a navegar por los bajíos y los paisajes lagunares. Virgilio lo describió como un viejo negligente; Dante como el guardián más adecuado del quinto círculo infernal, donde los coléricos y los hoscos recibían los merecidos castigos; Miguel Ángel dio un paso más, lo integró en la religión católica y llegó a pintarlo en el altar mayor de la capilla Sixtina empujando a los condenados a las aguas infernales de la laguna sin disimular un verdoso aspecto de cruel demonio con orejas apuntadas, garras en los pies y la mirada espantada, redonda y vítrea del paradigma del mal con el que acabó identificándose. Poco que ver con el Caronte de Patinir, afable anciano que gobernaba con agilidad su embarcación apenas cubierto por un blanco sudario, limpio y ondeante. Mira de soslayo al espectador con la actitud de sentirse observado, sin mostrar signos de crueldad ni de cansancio ante una labor interminable e infinita, rutinaria y repetitiva, que cumplió sin mostrar las muestras de cansancio que Harold Zuñigan ha destacado en una contemporánea versión teatral de su figura, donde el hastío por una labor mecánica y recurrente lo acaba llevando a la rebeldía.

Ni demoníaco ni revolucionario. Caronte es la única figura viva con aspecto humano que pobló el lago del fin del mundo. Un fin del mundo siempre situado en los extremos de poniente del mar Mediterráneo.

En la Odisea, Homero puso en boca de Circe la ruta que tenía que llevar el protagonista hasta alcanzar el reino de los muertos. Debía llegar hasta el Océano extremo y desembarcar en las blancas riberas junto a los tupidos bosques de Perséfone, un lugar plagado de ríos que desaguaban en la laguna Estigia, situada en el lugar donde el sol se sumergía junto a un mar de profundas corrientes, llenando de sombras todos los caminos.

Estas referencias no dejan de ser familiares para los habitantes y conocedores del estrecho de Gibraltar, donde hasta el Renacimiento se ubicaba el fin de todo un mundo; un canal donde se acababa la tierra, donde se iniciaba un océano infinito que imaginaron quienes gestaron los mitos orientales a la hora de situar un fin que, bien mirado, podría tratarse de todo un principio.

A orillas de un océano impenetrable, entre densas arboledas de oscuras sombras, discurría una intrincada maraña de ríos confluyentes en una laguna interior que se quiso convertir en la linde efectiva entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Una sugerente red de paralelismos enlaza la geografía con el mito. Nada más cruzar el Estrecho, el valle del río de la Jara asciende escoltado al este por la sierra de Saladavieja y al oeste por la sierra de Fates, hasta llegar al puerto homónimo en un paisaje de frondosas espesuras de alcornoques en las zonas de solana y solemnes quejigos en las umbrías. A partir del collado, el valle desciende hasta encontrarse con el cauce del río Almodóvar en el entorno de la Torrejosa. Almodóvar en árabe significa “redondo”. Sugiere un cauce sinuoso y lleno de meandros como los que forma desde la bajada del puerto de Ojén hasta su desembocadura en lo que fue la laguna de La Janda, donde tributaban otros dos ríos: el Celemín y el Barbate. Una cuarta corriente, el Guadalete, discurre más al norte en busca de las costas atlánticas. La hoy desecada laguna llegó a tener una superficie tal que era considerada la más espaciosa de la península y un verdadero mar interior, una albuera a poniente de la bahía de Algeciras que se extendía en paralelo a la embocadura occidental del canal.

Suficientes coincidencias como para relacionarla con el mito lagunar ubicado en un territorio extremo donde situar una función extrema. En el origen de los tiempos, la muerte no era una anomalía impensable, pero desde las primeras culturas quiso separarse de la vida creando fronteras, campos neutrales de seguridad. Esta amplia superficie lacustre reunía todos los requisitos para convertirse en el recorrido de un último viaje que por estos lares nos hemos empeñado en desecar.

También te puede interesar

Lo último