La letra mata, el espíritu vivifica. Y si el espíritu, que aspira y espira, equivale a la voz, al acento inconfundible con que se expresa la persona responsable del texto, nos hallaremos en condiciones de compartir ese dictamen de Ortega según el cual cualquiera de nosotros habría comprendido de inmediato a los filósofos (a Platón, a Aristóteles, a Descartes, a Kant), a pesar de las muchas oscuridades de sus escritos, con sólo oírles hablar. La filosofía es, primero y ante todo, expresión de un individuo, traducción de una coyuntura vital a teoría y concepto: peripecias, nimiedades, contextos, buenas y malas tardes, la derrota o el éxito, la piedra del riñón, la carrera académica, el rostro con que se enfrenta uno en el espejo al levantarse. Nada sorprendente, entonces, que quepa una historia fisiognómica de la filosofía: una que, más allá de abstracciones y andamiaje de ideas, se base en las caras de las personas que las alumbraron. Del mismo modo, es atendible una iconografía filosófica, precisamente la intención que anima las páginas de Michel Onfray que comentamos ahora.

En los últimos años, Onfray se ha propuesto a sí mismo como defensor de una cosa, la antifilosofía, que pretende rescatar (a pesar del prefijo) la esencia de nuestra tradición filosófica rascando de ella lo que tiene de más acomodaticio, levítico, oficial. En la línea de Diógenes y Nietzsche (dos de sus lumbreras), el francés (muy francés también en esto), quiere que la filosofía vuelva a ser aquel tábano que atormenta a las mentes biempensantes, el invitado aguafiestas que plantea en mitad del banquete la pregunta que nadie quiere oír. Con dicho fin, renunciando a envases más académicos, ha elegido para hacernos llegar sus reflexiones una suerte de género híbrido, muy atractivo, que mezcla filosofía con literatura y tiende puentes hacia otras artes (hacia la pintura, ahora), en la esperanza de recuperar esa vieja ambición totalizadora del filósofo, polímata por excelencia, especializado, diría Adorno, en la no-especialidad.

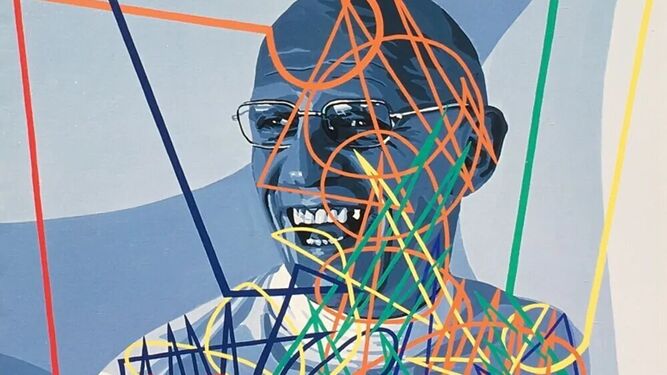

Aquí, Onfray construye con una habilidad indiscutible una historia del pensamiento occidental basada en imágenes, pictóricas concretamente. Rechaza la fotografía u otros formatos porque se trata menos de atender al rostro del filósofo (la fisiognómica de que he hablado más arriba) que al espacio simbólico que el cuadro, el pintor, le prestan. A menudo, los retratos de filósofos, todo un género en sí mismo, sirven de pretexto al emblema y la alegoría; suelen contener en ellos, aparte de la efigie del retratado, un elemento visual (un exvoto, un talismán, un detalle aparentemente venial, un analogon, en expresión de Husserl y Sartre) que funciona como síntesis o resumen de la entera teoría del autor, de su actitud frente al pensamiento: Sócrates y la jarra de Jantipa, Heráclito y sus lágrimas, la pluma de Voltaire, Rousseau y el gorro de astracán. Partiendo de dicha constatación, Onfray se lanza a un inventario de representaciones de pensadores donde lo que importa no es tanto el pensador en sí como el escenario que lo arropa, los detalles de ese escenario, porque, como él mismo recalca en su prólogo, “el diablo está en los detalles”.

Como no podía ser de otro modo, la colección se detiene con especial atención en la filosofía francesa, tanto la clásica como la contemporánea: a cuenta de otras ausencias flagrantes, están bien personificados Montaigne y Descartes, Voltaire, Diderot, Sartre y hasta Derrida. El conjunto se lee con agrado e interés, no en último lugar porque Onfray es un buen escritor y maneja el estilo con oficio, alternando los párrafos más introspectivos o eruditos con apreciaciones de estudiante de bachillerato al alcance del gran público. Por otro lado, no se trata de una obra escolar ni lo pretende: su fin confeso radica más bien en colocar la filosofía al alcance de todo el mundo, del tendero y la secretaria, y en sacarla de los cenáculos polvorientos donde se mira con anteojos. En ese sentido, su fin está más que cumplido: una manera más que cómoda, amén de interesante, de acercarse a la genealogía de nuestro pensamiento a través de las imágenes que contribuyó a crear.

Comentar

0 Comentarios

Más comentarios