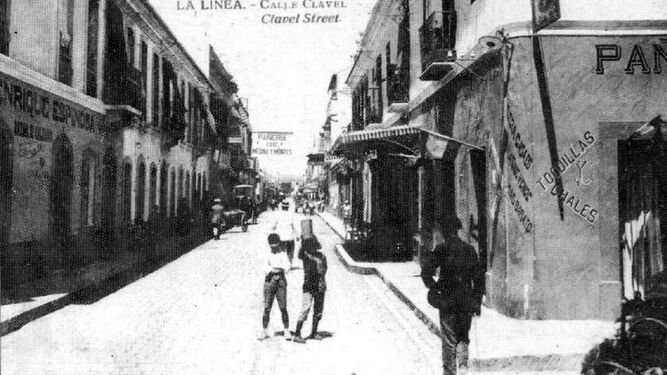

Tras la compra del terreno, José se puso a trabajar junto a su mujer en el proyecto; y entre ambos, edificaron una casita carente de numeración municipal dadas las escasas viviendas existentes en aquella vía. José, desde su humildad, se convirtió en otro algecireño propietario en la población que le dio tan buena acogida, como así también procedieron entre otros naturales de nuestra ciudad: Federico de la Torre Cataño, dueño de un predio denominado El Pozo, sito junto al Espigón de San Felipe; o José Bianchi, propietario de un edificio en el número 79 de la calle Libertad, espacio donde se instalaría la Delegación General de Correos y Telégrafos. Otros algecireños como José Vento, aprovechando la bonanza económica existente en el otro lado de la bahía, junto con el linense Julio Salas, unieron sus capitales y constituyeron la sociedad denominada La Seguridad, fijando su razón social en la calle Clavel, 11.

Una vez consumado parte del sueño, el siguiente paso consistiría en la compra de dos pasajes para comenzar aquella ilusionante travesía, cuya idea nació sobre una pequeña embarcación de pesca en el centro de la bahía. La esperanza seguía ahí: "¡¡Nueva Yo! ¡Nueva Yo!!".

El deseo de una vida mejor constituía un bálsamo para aquellos esposos en sus duras labores diarias por exiguos jornales. Había mucha gente esperando una oportunidad para marchar y cualquiera aceptaba cualquier trabajo por poco más que la comida y un techo. Cuantas veces se acordaba José de la frase del viejo marinero: "El hambre y la muerte no necesitan recomendación".

Pero el tiempo pasaba, las cuentas no salían y los ahorros difícilmente daban para un pasaje. Había que tomar una decisión y José, junto a Josefa, la tomaron: José marcharía solo y después, una vez “asentado” se reuniría con Josefa. Y para no seguir en la espera, pedirían un préstamo para cubrir lo que aún faltaba del pasaje. Así lo hicieron. El préstamo fue pedido. El pasaje comprado. La maleta hecha. Solo faltaba decir adiós a sus seres querido y poner millas náuticas de por medio entre su pasado y su futuro.

En aquella última década del siglo XIX, miles de españoles llegados de todas partes del país cruzaron la verja de Gibraltar. Unos 15.000 lo hacían diariamente para trabajar en la roca; los restantes, para embarcar con la esperanza de no volver a ver en los ojos de los suyos el hambre. Solo en los 12 meses de 1897, 206.196 personas atravesaron la Aduana linense. Quitando las que diariamente regresaban a sus domicilios en La Línea, Algeciras y resto de la comarca, el resto tenían como destino la búsqueda de un futuro allende los mares.

En aquellos años, la política migratoria española era muy restrictiva. En 1853, solo podían emigrar aquéllos que tuvieran pasaporte: lo que suponía enfrentarse a una ley casi imposible de cumplir, y a una lenta maquinaria administrativa; lo que requería contar con la bolsa llena. Siendo los destinos principales: las colonias españolas, Méjico o la América del Sur. Posteriormente, en 1888, se amplían las exigencias administrativas para salir de España: “Presentación ante el Gobierno Civil de solicitud para el embarque rumbo a Ultramar y que obligatoriamente debían cumplir los siguientes requisitos: menores de 25 años y mujeres casadas con el permiso de padres, tutores o esposos; hombres entre 18 y 20 años con certificado municipal de alistamiento; hombres de 20 a 35 años con certificado de hallarse libres del servicio militar; y varones mayores de 35 ó mujeres solteras mayores de 25, en posesión de la cédula personal de identidad”.

La línea alemana que hacía escala en Gibraltar.

En 1888, se establecen mayores trabas para la emigración, especialmente la de los hombres; los motivos había que buscarlos en la necesidad de clase de tropa para la defensa de las colonias del Rif y Ultramar. España comienza la recta final de su imperio, que culminará con la pérdida de sus históricas posesiones, previa guerra contra los Estados Unidos. Al mismo tiempo, deberá hacer frente a las distintas sublevaciones que se producirán en África, y que desembocarían en la búsqueda de una solución pacífica, junto a otros encuentros diplomáticos, en la Conferencia de Algeciras (1906).

En definitiva, con arreglo a la legislación vigente, José se vio afectado por los requisitos más restrictivos de la norma; pues carecía del certificado municipal de alistamiento, donde se detallara su personal relación con el Ejército: sorteado o exento.

Afortunadamente para José y el resto de varones españoles que huían, además del hambre en suelo patrio y de la más que segura muerte en Ultramar o en rifeñas tierras, en la colonia británica no se exigía requisito alguno para embarcar en aquellos grandes buques, salvo el obligado pasaje. En cuanto a la frontera española, esta no contaba con el personal necesario para el control aduanero de aquella avalancha periódica. En casos extremos, el fácil acceso por mar a la roca, o una generosa dádiva puesta en manos del funcionario indicado solucionaban la cuestión.

Aquellos viajes no estaban exentos de serios peligros para los pobres emigrantes. Muchos de ellos veían por primera vez el mar. Más de dos décadas después de la marcha de José, uno de aquellos grandes navíos, habitual visitante del puerto de Gibraltar, llamado Sirio y con bandera italiana, se hundiría frente al Cabo de Palos (Cartagena) cuando ponía rumbo hacia el Estrecho en su regular travesía entre Génova y Buenos Aires. Llevaba a bordo 542 pasajeros italianos, a los que sumaron al tocar puerto español 200 más. Según el Ayuntamiento de Cartagena, murieron 242 pasajeros de los 742 totales. Por su parte el Ministerio de Marina, lo elevaba hasta los 920, entre pasajeros y tripulantes.

Sobre la imagen de aquellos pobres viajeros que compartieron con José el duro viaje, bien vale la descripción que de estos hizo el gran novelista Edmundo de Amicis. autor del popular cuento titulado Corazón, expresando: Carga de miseria, procesión interminable de gente. La mayor parte amontonados como perros […], cansados, llenos de sueño. Obreros, campesinos, mujeres con niños. Muchos iban descalzos y con los zapatos colgados del cuello. No emigraban por espíritu de aventura […], bastaba observar cuántos cuerpos de sólida contextura había entre aquella multitud, a los que las privaciones habían extraído las carnes.

En aquellos años de la última década del siglo XIX, las escalas en la roca y posterior rumbo a Nueva York, las realizaba la Nordutsher Lloyd. Compañía de Navegación a Vapor. Bremen. Línea regular de vapores exprés entre Génova-Nápoles-Nueva York, con escala en Gibraltar. Siendo el agente de la citada compañía en la colonia británica Juan Onetti e Hijos, domiciliados en la gibraltareña calle Ingenieros.

Tras una dura travesía, José y el resto de emigrantes, cansados, hambrientos y sentados unos junto a otros, casi sin espacio para moverse, pudieron ver con sus propios ojos -materializándose con ello el sueño- la Estatua de la Libertad. Aquella que aquél algecireño tanto había visto en “los papeles”.

Atracado el buque en el puerto de la Isla de Ellis, como ganado que forman parte del cabotaje: mujeres con niños en brazos, de la mano, solas; hombres cargando con roídas maletas o bultos de todos los tipos y tamaños. Todo aquel gentío fue bajando por la rampa del barco hasta el muelle; escoltados en todo momento por agentes de la autoridad que distantes con el drama humano del que eran testigos casi a diario, los azuzaban para que se dieran prisa en conformar una enorme hilera en el menor espacio de tiempo posible. El control administrativo y sanitario que debía pasar aquella interminable fila era el último obstáculo para traspasar lo que pomposamente se denominaba "la puerta del paraíso".

En pocos instantes, de la firma de un frío y meticuloso funcionario dependía el porvenir de una persona o de toda una familia. En aquel examen de rápidas preguntas realizadas en una lengua desconocida, se pretendía descubrir si aquellas caras asustadas escondían, en aplicación de la legislación de inmigración norteamericana: “Delincuentes, retrasados mentales, anarquistas, epilépticos, promiscuos o mujeres de mala reputación”. Según fuentes estadounidenses, entre 1892 a 1924 entraron por “la puerta del paraíso” 17 millones de inmigrantes procedentes principalmente de Europa. Siendo uno de ellos el algecireño, avecindado en La Línea de la Concepción, llamado José Gutiérrez Alonso.

Hombre acostumbrado al trabajo y a las penurias, José no tendría problema alguno para adaptarse a su nueva situación. Al mismo tiempo Josefa, mientras su marido se encontraba al otro lado del mundo, debía afrontar la situación familiar sin dejar de trabajar, sin dejar de ahorrar, y contar con la posible ayuda económica que le pudiera llegar desde Nueva York pasado un tiempo. La situación económica no era boyante para el joven matrimonio, teniendo además que afrontar el préstamo que facilitó el pasaje de José. La única solución que los cónyuges pudieron consensuar por carta, durante las primeras semanas del marido en los Estados Unidos, fue pedir otro préstamo para pagar el primero. Aquella solución debía enfrentarse a un obstáculo legal. La legislación española era muy restrictiva con las mujeres. Por ejemplo, el artículo 60 del Código Civil de 1889, establecía: “El marido es el representante de su mujer. Esta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio por sí o por medio de Procurador”. También el artículo 61 del citado código recogía: “Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la Ley”. Es decir, Josefa necesitaba la autorización de su marido para pedir el tan necesario préstamo.

Por tanto, aquella mañana del 9 de mayo de 1894, José se puso “sus mejores galas”, y marchó en busca de un notary o escribano público para contextualizar formalmente la autorización que haría llegar posteriormente a su esposa. Desconocedor de la ley -tanto española como estadounidense-, pediría consejo y orientación a las personas de reciente amistad, al objeto no de incurrir en legalidad o ser presa de desaprensivos existentes incluso en el ejercicio de la fe pública, como los denominados “zurupetos”, o intrusos en la profesión notarial.

Continuará.

Comentar

0 Comentarios

Más comentarios